‘행동의 유전’에 관한 다윈의 진화론과 19세기 신경과학의 만남: 다윈이 라마르크의 진화론을 극복하는데 신경과학이 미친 영향

Abstract

The nineteenth century neuroscience studied the instinct of animal to understand the human mind. In particular, it has been found that the inheritance of unconscious behavior like instinct is mediated through ganglion chains, such as the spinal cord or sympathetic nervous system, which control unconscious reflexes. At the same time, the theory of Inheritance of Acquired Characteristics (hereafter ‘IAC’) widely known as Lamarck’s evolutionary theory provided the theoretical frame on the origin of instinct and the heredity of action that the parental generation’s habits were converted into the nature of the offspring generation. Contrary to conventional knowledge, this theory was not originally invented by Lamarck, and Darwin also did not discard this theory even after discovering the theory of natural selection in 1838 and maintained it throughout his intellectual life. Above all, in the field of epigenetics, the theory of ‘IAC’ has gained attention as a reliable scientific theory today. Darwin discovered crucial errors in the late 1830s that the Lamarck version’s theory of ‘IAC’ did not adequately account for the principle of the inheritance of unconscious behavior like instinct. Lamarck’s theory regarded habits as conscious and willful acts and saw that those habits are transmitted through the brain to control conscious actions. Lamarck’s theory could not account for the complex and elaborate instincts of invertebrate animals, such as brainless ants. Contrary to Lamarck’s view, Darwin established the new theory of ‘IAC’ that could be combined with contemporary neurological theory, which explains the heredity of unconscious behavior. Based on the knowledge of neurology, Darwin was able to translate the ‘principle of habit’ into a neurological term called ‘principle of reflex’. This article focuses on how Darwin join the theory of ‘IAC’ with nineteenth century neuroscience and how the neurological knowledge from the nineteenth century contributed to Darwin’s overcoming of Lamarck’s ‘IAC’. The significance of this study is to elucidate Darwin’s notion of ‘IAC’ theory rather than natural selection theory as a principle of heredity of behavior. The theory of ‘IAC’ was able to account for the rapid variation of instincts in a relatively short period of time, unlike natural selection, which operates slowly in geological time spans of tens of millions of years. The nineteenth century neurological theory also provided neurological principles for ‘plasticity of instinct,’ empirically supporting the fact that all nervous systems responsible for reflexes respond sensitively to very fine stimuli. However, researchers of neo-Darwinian tendencies, such as Richard Dawkins and evolutionary psychologists advocating the ‘selfish gene’ hypothesis, which today claim to be Darwin’s descendants, are characterized by human nature embedded in biological information, such as the brain and genes, so that it cannot change at all. This study aims to contribute to reconstructing the evolutionary discourse by illuminating Darwin’s insights into the “plasticity of nature” that instincts can change relatively easily even at the level of invertebrates such as earthworms.

색인어: 찰스 다윈, 획득형질의 유전이론, 19세기 신경과학, 감정표현, 반사의 원리, 본성(본능).

Keywords: Charles Darwin, the theory of Inheritance of Acquired Characteristics, nineteenth century Neuroscience, the expression of the emotions, reflex, human nature, instinct

1. 머리말

부모의 피부색에서 특정 유전질환에 이르기까지, 신체 형질이 유전된다는 것은 부정할 수 없는 하나의 과학적 사실이다. 그렇다면 이전 세대의 습관적인 행동이나 심리와 같은 정신적 속성도 자손 세대에 전달될 수 있을까. 이 물음과 관련해서 떠오르는 것은 후천적으로 반복된 행동이 후대에 유전된다고 했던 라마르크(Jean Baptiste Lamarck: 1744-1829)의 ‘획득형질의 유전’(Inheritance of acquired of characteristics)이론이나 ‘용불용’(use and disuse)설일 것이다. 이 이론은 찰스 다윈(Charles Darwin: 1809-1882)이 자연선택(natural selection)설을 발견한 이후에 폐기된 것으로 알려져 있다. 그리고 오늘날 인간 본성에 관한 담론을 주도하는 ‘이기적 유전자’ 가설의 리처드 도킨스(Richard Dawkins), 사회생물학의 에드워드 윌슨(Edward Wilson), 진화심리학, 그리고 이들과 이론적으로 친화적인 대니얼 데닛(Daniel Dennett)과 스티븐 핑커(Steven Pinker) 등의 인지철학자와 같은 신다윈주의(neo-Darwinism) 혹은 현대종합설(modern synthesis) 경향의 연구자들은 다윈의 자연선택설을 적용하여 인간의 심리와 행동의 유전을 설명하고 있다. 신다윈주의자들은 동물의 행동은 물론 인간의 행동을 설명할 수 있는 유일한 진화이론은 자연선택설뿐이라는 관념을 공유한다.

다윈은 신체의 해부학적 구조만이 아니라 심리나 행동과 같은 정신적 속성도 유전되고 진화한다는 사실을 규명하는 일에 평생 동안 매진했다. 물론 이러한 지적 과정은 라마르크의 획득형질의 유전이론을 극복하는 과정에서 이루어졌다. 그러나 이 주제와 관련해서 한 가지 유념해야 할 사항은 극복의 내용이나 대상이 흔히 알려진 것처럼, 다윈이 자연선택설을 발견하여 획득 형질의 유전이론이나 용불용설을 대체한 것이 아니라는 데 있다. 다윈은 비글호 항해(1831-36) 이후, 모든 종(species)이 처음부터 완벽한 형태로 각각 창조된 것이 아니라 종의 변형을 거쳐 현재에 이르렀다는 ‘종 변형’(species transformation)론[ 1]을 받아들인 후부터, 거의 모든 지적 활동에서 획득된 형질이 유전된다는 관점을 일관되게 유지했다. 특히 『종의 기원』(1859)이 출판되기 20년 전인 1838년, 다윈은 자연선택설을 발견한 이후에도 획득형질의 유전이론을 기각하지 않았고, 자연선택설과 양립 가능하며 상호보완적인 이론으로서 자신의 진화이론을 확장하는 데 적용했다. 무엇보다 다윈은 신다윈주의자들과 달리, 신체와 정신(행동)의 유전을 모두 자연선택설로 설명하지 않았다. 가령 다윈은 『종의 기원』 5판의 서문과 『인간의 유래』(1871)에서 자연선택설은 “신체 구조의 적응상의 변화에 한정해서 주로 적용했다”( 다윈, 2006: 117)고 명확하게 밝혔으며, ‘행동의 유전’과 관련해서는 이 글에서 논증할 바와 같이, 획득형질의 유전이론을 중심으로 설명했다. 다윈이 지적 생애 동안 획득형질의 유전이론을 받아들였다는 것이 다소 충격적으로 들릴 수도 있겠지만, 이 이론이 18-19세기의 정상과학(normal science)으로서의 지위를 누렸다는 사실을 고려하면 자연스러운 현상으로서 이해될 수 있다. 후천적으로 획득된 형질이 유전된다는 아이디어는 알려진 것과 달리, 라마르크가 처음 고안한 것도 아니며 그의 진화 사상에서 핵심적인 것도 아니었다[ 2]. 획득형질의 유전이론은 라마르크 외에도 에라스무스 다윈(Erasmus Darwin, 다윈의 할아버지)이나 프레데릭 퀴비에(Frederic Cuvier)와 같이 18-19세기에 종의 변형을 지지했던 사람들이 받아들이던 공식적인 과학이론이었다. 또한 이 이론은 자연선택설의 출현으로 사라진 것이 아니라, 오늘날 후성유전학(epigenetics)과 같은 분자생물학 분야에서 신뢰할 만한 과학이론으로서의 가치를 인정받아 재조명되고 있다( Jablonka, 2006). 그렇다면 다윈이 라마르크의 진화이론에서 극복하고자 했던 구체적인 내용은 무엇이며, 또 대안 이론을 제시하는 데 당대 신경과학이 미친 영향은 무엇인가. 결론부터 말하면 다윈은 라마르크 버전의 획득형질의 유전이론의 한계를 극복하고 그것과 구별되는 새로운 획득형질의 유전이론을 수립했다. 그 과정에서 당대 신경과학 지식은 다윈 버전의 획득형질의 유전 이론에 경험적 증거를 제공함으로써 다윈의 이론이 좀 더 경험적인 연구에 바탕을 둔 진화이론으로 발전하는 데 기여했다. 즉 다윈은 1830년대 후반에 라마르크 진화이론의 약점을 파악하고 대안 이론을 이미 수립했었다. 하지만, 이를 뒷받침하는 추가적인 경험적 연구로서, 특히 신경학 분야의 성과를 자신의 획득형질의 유전이론과 결합하는 작업은 1872년에 출판된 『인간과 동물의 감정표현에 관하여』(이하 『감정표현』)에서 본격적으로 이루어졌다.

그 구체적인 내용을 정리하면 다음과 같다. 먼저 1830년대 후반 다윈은 행동의 유전문제와 관련해서 라마르크와 자신의 관점 사이에 존재하는 중요한 개념적 차이를 크게 두 가지 측면에서 발견했다. 라마르크는 자주 사용하는 부위는 유전되고 그렇지 않은 것은 퇴화된다는 이른바 용불용의 원리에 의해 획득된 형질이 유전된다는 관점에서 습관적인 행동, 즉 습성(habit) 개념을 의식적이고 의지적인 현상으로서 규정했다. 가령 기린의 긴 목은 높은 가지의 잎을 먹고자 하는 기린의 의식적인 필요와 욕구, 그리고 이를 실현하기 위해 반복적으로 목을 뻗었던 의지적 행동의 결과였다. 다윈은 라마르크의 의지적 습성 개념에 바탕을 둔 진화론의 가장 큰 문제점은 의식적 행위로 진화의 방향을 결정할 수 있다는 이른바 ‘결정론적 세계관’이라고 보았다. 또한 라마라크는 습성 개념을 두뇌의 지배 하에서 체계적이고 목적의식적으로 일어나는 행동으로 간주한 반면, 지렁이와 같이 두뇌가 없는 무척추동물의 행동은 단순하고 기계적인 반응으로서 엄격하게 구분하는 등 본능적 행동과 지능(이성)적 행동의 대립을 강조했다. 그러나 다윈은 습성이 본능과 마찬가지로 무의식적으로 일어나는 경우가 많다는 것을 이론적으로 정립한 후, 머리 잘린 개구리의 염산 반응 실험과 같은 신경학 분야의 다양한 연구에 기초해서 두뇌가 없는 동물의 무의식적 행동도 복잡하고 정교하게 일어날 수 있다는 것을 보여주었다.

둘째, 다윈은 습성이 어떻게 다음 세대에 유전될 수 있는지, 이른바 행동의 유전 메커니즘에 대한 구체성이 결여되어 있는 라마르크 진화론의 약점을 극복하고자 했다. 다윈은 무의식적 습성 개념을 도입한 새로운 획득형질의 유전이론과 19세기 신경과학의 최대 성과라 할 수 있는 ‘반사(reflex) 이론’을 결합하여, 후천적 습성이 본능의 일부를 형성하고 또 타고난 본능이라 할지라도 습성을 통해 변할 수 있다는 것을 보여주었다. 즉 처음에 변화된 환경에서 의지적으로 이루어진 행동이 어떤 이유에서 반복적으로 행해지다 결국 무의식적 습성으로 전환되고 이것이 척수나 교감신경계와 같은 무의식적 반사 작용을 관장하는 신경계의 반응 체계로 고착화되면서 자손 세대의 무의식적 본능을 형성한다고 보았다. 본능이 설령 기계적 반사 반응의 프로그램으로서 유전적으로 부여되더라도, 본능은 본래 후천적으로 획득된 의지적 행동에서 유래한 습성과 유기적으로 연결돼 있기 때문에 가변적일 수 있다는 것이다. 다윈은 ‘감정표현’의 사례를 중심으로 신경학과 진화론이 결합된 행동의 유전원리를 상세히 고찰했다.

이를 논증하기 위해 이 글의 본론은 크게 3가지 소주제로 구성됐다. 첫 번째 주제는 본능과 지능의 대립을 통해 단순한 본능에서 복잡한 지능으로의 진화라는 라마르크식의 진보적 진화관에 내재된 오류들에 대한 다윈의 비판적 문제의식을 다룬다. 두 번째, 다윈이 당대 신경과학이 두뇌보다 무척추동물의 신경절(ganglia)에 주목해서 얻은 성과들을 수용하여, 두뇌중심적인 관점에서 행동의 유전 원리를 설명했던 라마르크주의를 비판한 내용에 대해 다룬다. 본론의 마지막 주제에서는 습성이 구체적으로 유전되는 원리를 다윈이 어떻게 신경학의 용어로 풀어냈는지, 감정표현의 사례를 중심으로 분석한다. 더불어 다윈이 본능의 가변성(plasticity), 즉 본능이 선천적으로 타고나더라도 후천적으로 변할 수 있다는 자신의 오래 전 생각을 신뢰할 만한 과학이론으로 발전시키는 데 19세기 신경과학이 미친 영향과 의의에 대해 정리한다.

결론에서는 다윈이 신경과학 이론을 접목하여 새로운 획득형질의 유전이론을 수립한 연구가 지닌 두 가지 현재적 의의에 대해 살펴본다. 첫째, 다윈의 연구는 후천적으로 반복된 행동의 일부가 유전될 수 있으며, 이것이 본능을 구성하는 한 요소라는 것을 밝힘으로써 이른바 후천성과 선천성이 결합된 행동의 유전원리를 설명할 수 있는 과학이론을 제시했다. 특히 자연선택설보다는 획득형질의 유전이론을 중심으로 습성 및 본능적 행동이 유전되는 원리를 분석했다는 점과 본성이 비교적 쉽게 변할 수 있는 메커니즘을 규명했다는 점에 주목하고자 한다. 이 주제는 오늘날 자연선택설에 의거하여 인간의 행위를 불변적인 본성으로서 간주하는 신다윈주의 경향에 시사하는 바가 크다. 다윈의 후예임을 자처하는 신다윈주의자들은 현대인의 심리와 행동, 가령 일부 남성의 외도·강간·성매매 범죄의 원인을 수컷 동물이 자신의 유전자를 더 확산시키기 위해 여러 암컷과 교미하는 생식 전략으로서 적응해 온 자연선택의 결과로 설명해왔다. 하지만, 다윈은 문명사회에서 일어나는 인간의 행위는 자연선택의 영향을 거의 받지 않으며( 다윈, 2006: 222), 설령 자연선택의 작용에 의해 본성으로서 타고나더라도 사회·문화적 경험에 따른 의지적 작용을 통해 제어될 수 있다는 것을 자신이 수립한 새로운 획득형질의 유전이론과 신경학의 경험적 연구를 통해 입증했다. 둘째, 다윈은 후천적 행동이 유전되는 실체와 관련해서, 두뇌나 유전물질에 천착하는 생물학적 환원주의에서 벗어나 소위 코페르니쿠스적인 발상의 전환을 시도하여 행동의 유전에 관한 새로운 패러다임을 구축했다. 이 역시 첫 번째 주제에서 언급했던 신다윈주의자들의 관점과 충돌한다는 점에서 주목할 필요가 있다. 도킨스의 이기적 유전자 가설은 인간의 이기적이고 이타적인 행동이 유전자라는 생물학적 물질에 코딩(coding)되어 유전된다는 것을 전제한다. 또한 환원주의 관점에서 ‘의식’(consciousness)의 문제를 분석해 온 연구자들은 두뇌의 특정 영역에 인간의 행동이 유형별로 각인되어 유전된다는 19세기의 골상학(phrenology)적인 아이디어를 공유한다. 가령 강력한 환원주의를 옹호하는 DNA 이중나선 구조의 발견자, 프랜시스 크릭(Francis Crick) 등이 주도해 온 현대 뇌과학 및 인지과학의 주류적인 관점은 ‘뇌 안에 내가 있다’라든가 ‘나는 그저 뉴런 덩어리일 뿐이다’( 크릭, 2015: 19)라는 식의 비유적 표현을 단순한 수사(rhetoric)가 아니라 하나의 과학적 사실로서 강조한다. 또한 노벨상 수상자로서 이 시대 최고의 환원주의 기억연구자로 알려진 에릭 캔델(Eric Kandel)도 “진화적으로 가장 멀고 원시적인 친척들이 …… 우리가 환경에 적응하기 위해 사용하는 것과 똑같은 분자들을 사용해왔다”( 캔델, 2014: 15)며 자연선택설을 차용하여 인간의 행동이 분자 수준으로 환원된 생물학적 물질을 통해 유전돼 왔다고 주장한다. 그러나 두뇌중심적인 관점에 비판적이었던 다윈은 1830년대 후반, 행동의 유전에 관한 진화이론을 정립할 때부터 인간의 심리와 행동은 “두뇌라는 요새(citadel)를 공략하는 것으로 해결될 수 없다”( Darwin, 1987: 564)고 선언했으며, 의식의 문제를 생물학적 물질로 나누고 쪼개는 식의 환원론에 반대하여 “의식이란 신체 구조가 ‘충분히 완벽한 조직화’를 이룬 결과”( Darwin, 1987: 601)로서 규정했다. 다윈은 당대 신경학 지식에 기초하여, 실제 후대에 전달되는 것은 이기적 행동과 같은 의식적 행동 하나하나가 두뇌나 신경계의 ‘구조’(structure)에 각인되어 유전되는 것이 아니라, 반사의 원리로서 외부 세계와 유기체를 매개하는 신경계의 ‘기능’(function)이 유전되는 것으로 보았다. 요컨대 다윈이 신경학 연구와 접목하여 수립한 행동의 유전에 관한 이론은 모든 생명현상을 자연선택설로 설명하는 ‘적응주의’ 관점이나 인간의 정신을 두뇌와 같은 생물학적 물질과 동일시하는 ‘환원주의’를 비판하는 데서 출발했다. 본 논문은 신경학 이론과 결합된 행동의 유전에 관한 다윈의 진화사상이 오늘날 불변적인 인간 본성의 담론과 두뇌의 특정 영역에서 인간의 본질을 탐색하는 뇌과학의 주류적 경향에 대해 던지는 비판적 의미들을 조명한다. 마지막으로 다윈의 『감정표현』과 행동의 유전 이론에 관해 분석해 온 선행연구의 특징을 크게 2가지 범주에서 요약하며, 그동안 학계에서 별다른 주목을 받지 못했던 다윈의 신경학 이론의 수용에 대해 다루고 있는 본 논문의 의미를 정리한다. 첫째, 18-19세기 진화사를 다뤄 온 과학사 분야는 다윈의 획득형질의 유전이론에 관한 심도 있는 논의들을 진행해왔다. 가령 『감정표현』에서 나타나는 다윈의 획득형질의 유전이론을 연구한 몬트고메리(William Montgomery)나 획득형질의 유전이론에 관한 다윈의 지적 궤적을 분석한 리차즈(Robert J. Richards)의 논문은 행동의 유전에 관한 다윈의 관점을 집중적으로 분석했다는 점에서 주목할 만하다( Montgomery, 1985: 27-50; Richards, 1979: 85-105; 1987: 71-126). 반면 미국의 임상심리학자로서 『감정표현』에 관해 여러 논문을 발표한 폴 에크만(Paul Ekman)은 다윈의 자연선택설을 중심으로 설명해왔다. 그러나 아쉽게도 진화사 분야의 연구들은 다윈이 획득형질의 유전이론의 생물학적 토대로서 중요하게 다루었던 19세기 신경과학의 경험적 연구들에 대해 주목하지 않았다. 둘째, 본 논문에서도 비중 있게 다루고 있는 Clarke를 포함한 19세기 신경학사 연구들은 당대 신경학 지식이 고대의 두뇌중심적인 신경학 이론과 뚜렷하게 대비되는 특징들에 관한 체계적인 분석을 제공했다. 그러나 2009년 다윈 탄생 200주년을 맞아 신경학자, 야시나(Stephen Jacyna)가 다윈의 신경학 관련 원고들을 분석한 ‘두뇌에 관한 다윈의 연구’( Jacyna, 2009)를 제외하면 신경학 관련 분야에서 신경학에 대한 다윈의 진화론적 사유방식을 포착하려는 시도는 거의 찾아보기 어렵다. 야시나의 논의에서도 가장 중요한 『감정표현』에 관한 분석은 빠져 있다. 이처럼 선행 연구들은 19세기 신경과학과 다윈의 획득형질의 이론을 각각의 해당 분야에서 깊이 있게 다루어왔지만, 양자를 유기적으로 결합하여 다윈이 궁극적으로 말하고자 한 주장에 대해서는 충분히 조명하지 못했다. 본 논문은 선행 연구들 사이에 존재하는 간극과 공백을 채우는데 기여하고자 한다.

2. 획득형질의 유전에 관한 다윈의 이론

1) 무의식적 기억과 행동의 유전: 왜 본능인가?

본능적 행동이 유전된다는 것은 신체 형질이 유전되는 것만큼이나 누구도 부정할 수 없는 사실이다. 본능은 무의식적 행동의 ‘기억’이라 할 수 있다. 그런 의미에서, 본능은 소위 심층적이고 원시적인 기억과 관련된 정신적 속성에 관한 주제이기도 하다. 실제로 다윈은 『종의 기원』 7장, 「본능」의 장에서 본능에 관한 연구가 인간 정신의 자연사적 기원에 관한 주제와 관련돼 있다는 것을 간파했지만 검열과 탄압을 의식하여 “나는 정신 능력이 맨 처음 어떻게 시작되었는지에 대해서는 생명 자체의 기원에 대해서와 마찬가지로 다룰 생각이 없다는 것을 미리 말해두고 싶다”( 다윈, 2009: 219)고 밝혔다[ 3]. 다윈은 인간 정신의 문제를 직접 다루지 않고 본능이라는 무의식적 기억의 주제로 우회하여 정신의 유전 원리에 관해 탐색했다. 그는 아무것도 기억하지 못하는 치매 노인이 동요를 거의 완벽하게 부를 수 있다는 사실에 주목하여 아래 인용문에서 보는 바와 같이, 무의식적 기억이 본능의 형태로서 유전된다고 보았다( 데스몬드, 2009: 434-35; Gruber, 1974: 267, 306). (굵은 글씨는 필자 강조, 이하 동일) 획득형질의 유전이론은 유기체가 생애 동안 반복했던 습관적인 행동의 일부가 유전되어 본능을 형성한다는 이른바 ‘본능의 기원’을 설명했다. 그러나 18-19세기, 획득형질의 유전이론이 과학 사상으로서 부상하기 전부터 본능에 관한 담론은 창조론의 관점에서 자연과학을 탐구하는 자연신학자들(natural theologians)이 주도해왔다. 한 가지 주목할 점은 본능의 기원에 관한 자연신학의 논리가 흔히 본능은 선천적으로 타고났기 때문에 후천적으로 변할 수 없다는 오래된 통념처럼 ‘본능의 불변성’을 전제한다는 데 있었다. 그렇다면 자연신학자들은 어떤 논리에서 본능은 선천적이기 때문에 후천적으로 변할 수 없다고 주장한 것인가.

자연신학의 기본적인 논리는 본능적 행동은 타고난 해부학적 구조에서 비롯한다는 데서 출발했다. 이 논리에 따르면 신체 구조는 창조주가 완벽하게 고안한 설계도이고 그것으로부터 본능적 행동이 발현되는 것이다. 즉 완벽하게 설계된 신체 구조가 유기체의 생애 동안 큰 변화를 겪지 않듯이, 신체 구조에 종속된 본능도 후천적으로 변할 수 없다는 이른바 ‘생물학적 결정론’(biological determinism)의 관점에서 본능의 기원을 설명했다. 이를테면 나무를 수직으로 올라 그곳에 구멍을 뚫어 생활하는 특이한 본능을 지닌 딱따구리는 그러한 행동에 필요한 해부학적 구조를 타고나게 되는데, 이는 창조주가 딱따구리에게 나무를 잘 오를 수 있도록 갈고리형의 발이나, 부리로 나무를 쫄 때 두개골이 상하지 않도록 머리에 완충 구조물 등을 만들어 주었기 때문에 가능한 것으로 설명됐다( 다윈, 2009: 189). 역설적이게도 오늘날 창조론을 강하게 비판해 온 도킨스가 인간의 본성은 타고난 두뇌나 유전자의 강력한 영향 하에 있기 때문에 후천적 경험에 의해 쉽게 변할 수 없다고 주장한 것처럼( 도킨스, 2010: 123-26), 자연신학자들도 본능은 단순히 ‘타고난다’는 의미를 넘어 생물학적 구조에 종속되어 있기 때문에 후천적으로 ‘변할 수 없다’는 ‘본능의 불변성’을 주장했다[ 4]. 반면에 라마르크나 F. 퀴비에와 같은 다윈 이전의 종 변형론자들은 신을 개입시키지 않고 오로지 자연의 법칙으로만 ‘본능의 기원’을 설명할 수 있는 획득형질의 유전이론을 제시했다. 일찍이 이 이론은 계몽주의 사상가이자 내과의사인 카바니스(Pierre-Jean Cabanis)가 “변화하는 환경에 맞추어 개체가 획득한 습성이 세대를 거쳐 유전되며 종국에 새로운 종을 출현시킨다”고 한 아이디어에서 유래했다( Richards, 1987: 45-46). 획득형질의 유전이론과 자연신학의 논리 사이의 주요한 차이점은 자연신학이 본능적 행동의 기원을 해부학적 구조와 같이 유전적으로 부여되는 ‘내재적’ 요인에서 찾는 것과 달리, 획득형질의 유전이론은 환경이나 생활 조건과 같은 ‘외재적’ 요인을 중심으로 설명하는 데 있었다. 이들 종 변형론자들은 환경적 요인이 변이와 유전의 주요 동력이며 환경에 적응하려는 개체의 행동, 즉 습성이 다음 세대의 본능을 형성한다고 보았다. 예컨대 추운 기후가 동물의 털을 두껍게 만들고 기린의 긴 목은 높은 가지에 잎이 달려있는 키 큰 나무들이 존재하는 환경 때문이며, 그러한 환경에 적응하려는 동물의 행동이 후대의 본능으로서 발현되는 것으로 이해했다. 이처럼 획득형질의 유전이론은 환경이 생물에게 ‘직접’ 작용하여 확정적인 결과를 낳는다는 맥락에서 ‘환경 결정론’이었다( 박성관, 2010: 350-51). 다윈이 지적 생애 동안 일관되게 유지해 온 획득형질의 유전이론 역시, 환경이 개체에게 미치는 직접적인 영향과 이에 적응하려는 유기체의 습성이 용불용의 과정을 통해 유전될 수 있다는 내용이었다. 다윈이 『종의 기원』에서 환경이 개체에 미치는 직접적인 사례들을 아래와 같이 언급한 것처럼, 그는 획득형질의 유전 메커니즘이 동물 세계에서 작동한다는 사실을 부정하지 않았다.

사육동물 가운데 귀가 처져 있지 않은 것은 어느 나라에도 없다. 이는 동물들이 위험한 일에 처하는 일이 드물어 귀의 근육을 사용하지 않았기 때문일 것이다. 소나 염소의 젖을 짜는 나라에서는 다른 나라와 비교할 때 이들 동물의 유방이 크다. 집오리는 물오리보다 날개뼈는 가볍고 다리뼈는 무겁다(전체적인 비율이 그렇다는 것이다)(다윈, 2009: 31; 박성관, 2010: 82).

그러나 다윈은 특별히 라마르크 버전의 획득형질 이론에 내재된 문제점에 주목했다. 라마르크의 획득형질 이론은 환경이 개체에게 미치는 직접적인 영향을 강조하는 데서 한 걸음 더 나아가 그러한 환경에 적응하기 위해 개체가 반복적으로 행하는 습성 개념을 의지적이고 의식적인 것으로 규정했다. 다윈도 획득형질의 유전이론을 처음 접했던 에든버러 의과대학 시절에, 열렬한 라마르크주의자이자 동물학 교수였던 로버트 그랜트(Robert Grant)에게서 공부했던 만큼, 부모의 의지적 행동이 자손의 신체는 물론 심리적 요인에도 영향을 미칠 수 있다고 생각했었다. 가령 다윈은 1838년에 작성한 ‘변이’에 관한 첫 번째 노트[ 5], B에서 “부모가 바라는 대로 자손의 형질을 만들어낼 수 있을까?, 자식의 마음(mind)도 부모가 바라는 대로 만들 수 있을까?”라는 물음에, “특정 기관을 발달시키길 원하는 대로 자주 사용하면 그 기관이 발달하거나 원하는 대로 기관을 만들 수 있다”는 라마르크식의 의지적 습성에 따른 용불용의 원리에서 답을 구하기도 했다( Darwin, 1987: 225; Richards, 1981: 195). 그러나 다윈은 얼마 지나지 않아 B 노트 말미와 그 다음에 작성한 C 노트 등에서 의지적인 습성 개념을 중심으로 한 라마르크 버전의 유전이론을 비판하며, 라마르크의 것과 구별되는 새로운 획득형질의 유전이론을 수립하는 작업에 돌입했다. 변이에 관한 두 번째 노트인 C에서 다윈은 라마르크의 의지적인 노력을 강조하는 습성 개념이 동물과 식물 혹은 동물과 인간의 연속성보다는 그것들 사이의 차이를 엄격하게 구분한다는 맥락에서 다음과 같이 적절하지 않다고 보았다.

다윈은 이러한 문제의식에 기초해서 라마르크와 동시대에 활동했던 종 변형론자들 사이에 존재하는 획득형질의 유전이론에 대한 해석상의 차이에 주목했다. 대표적으로 F. 퀴비에는 변이에 관한 실험결과를 묶은 논문에서 “같은 종 내에 서로 다른 성격과 심리를 지닌 개체의 특이성은 … 동물이 살아가는 환경에 적응하기 위한 유기체의 행위로부터 발달한 것이다”라며 획득형질의 유전이론의 기본 입장을 따랐다. 하지만 퀴비에는 라마르크와 달리 “우연적인 습관이 본능으로 전환될 수 있(다)”( Darwin, 1987: 199)으며 “세대를 거쳐 전달되는 형질들은 우연한 상황에서 발생하는 것”이라고 강조하는 등 의지적 습성 개념을 제한적으로 사용하고 그 대신 우연적이고 무의식적 행동의 유전 가능성에 대한 아이디어를 제시했다( Richards, 1981: 196; 1987: 90-91). 다윈은 퀴비에한테서 얻은 아이디어를 바탕으로 “우연적인 습관이 본능을 야기한다”( Darwin, 1987: 118)는 관점을 자신이 수립하고자 한 새로운 획득형질의 유전이론의 토대로 삼았다.

2) 다윈, 라마르크의 ‘진보’적 진화관 비판: 목적론적 세계관이 문제의 본질이다

다윈이 라마르크의 이론적 한계를 발견한 것은 단지, 라마르크가 습성 개념을 의식적이고 의지적인 현상으로 규정한데만 있지 않았다. 다윈이 『종의 기원』에서 언급한 바와 같이, 라마르크의 이론을 포함해서 ‘부모 세대의 습관적 행동이 다음 세대에 유전될 수 있다’는 획득형질의 기본적인 아이디어는 자손을 생산하지 못하는 일개미나 일벌과 같은 불임 곤충들의 복잡한 사회적 본능을 설명할 수 없는 결정적인 약점이 있었다.

이 사례는 또한 식물에서와 마찬가지로 동물에서도, 연습이나 습성(exercise of habit)의 작용 없이, 저절로 일어난 다수의 경미하고 유리한 변이가 축적됨으로써 구조가 변화될 수 있음을 보여 준다는 점에서 매우 흥미롭다. 왜냐하면 일개미나 불임성 암컷에 한정된 특수한 습성은 아무리 오랫동안 계속된다 해도, 자손을 남길 수 있는 수컷이나 생식력 있는 암컷에게 영향을 줄 수는 없기 때문이다. 나는 이 명확한 중성 곤충의 예를, 라마르크의 유명한 습성 유전의 학설에 대한 반증 사례로, 제시하는 자가 지금까지 아무도 없었다는 사실이 놀랍다(다윈, 2009: 252).

다윈은 라마르크의 진화이론이 자연세계를 제대로 설명하지 못하는 한계 외에도, 그의 이론에 내재돼 있는 진보라는 목적을 지향하는 진화관이 자연신학의 결정론적 세계관과 근본에서 맞닿아 있다는 점을 문제의 본질로서 인식했다. 라마르크의 진화론은 환경에 적응하는 개체의 의지적 행동의 결과가 필연적으로 ‘단순한 것에서 복잡한 것’, 혹은 ‘하등한 것에서 고등한 것’으로의 진화를 야기한다는 진보적인 진화관에 기초했다( 박성관, 2010: 120-122). 자연신학자들은 기본적으로 종의 변형이나 종 사이의 장벽을 넘어 새로운 종이 출현할 수 있다는 진화론을 받아들이지 않았지만, 라마르크와 같이 ‘진보를 향한 발달의 자연법칙’은 창조의 원리로서 얼마든지 설명될 수 있다고 보았다. 가령, 1844년 익명으로 출판되어 대중적으로 크게 유행했던 『창조의 흔적』은 “미래를 완벽하게 알고 있는” 신이 창조의 순간에 하나의 법칙을 만들었고 그 뒤 생명체는 그 법칙에 따라 높은 곳을 향해 발달한 것이라고 주장했다. 진보주의와 낙관주의가 지배하던 빅토리아 시대의 영국 사회가 선택한 ‘창조론적(유신론적) 진화론’, 즉 창조주가 생명체의 종의 변형을 통해 더 발달한 존재로 진화할 수 있는 자연의 법칙을 창조의 순간에 미리 설계했다는 관념은 라마르크의 진보적 진화관과 크게 다르지 않았다( 브라운, 2010: 832-38; 데스몬드, 2009: 537-42). 다윈은 창조적 진화론의 사례를 통해, 창조론과 진화론의 대립은 단순히 종의 변형을 인정하느냐의 여부에 있는 것이 아니라 생명이 더 나은 목표를 향해 발전한다는 목적론(teleology)적 세계관의 수용 여부에 달려있다는 것을 간파했다( 다윈, 2009: 14-15). 다윈은 신학에서 말하는 신의 의지이든 라마르크의 이론에서 말하는 부모의 의지이든 특정 목적을 향해 한 방향으로 이끄는 ‘궁극적 원인’(final cause)이 자연계에 존재한다는 목적론적 세계관에 매우 비판적이었다. 다윈은 유물론자로서의 정체성( Darwin, 1987: 291, 532)을 형성할 무렵에, 인간 정신에 대한 유물주의 관점을 정리한 M노트[ 6]에서 창조주가 모든 세계의 궁극의 원인으로서 표상된 관념적인 세계관에 대한 강한 불신과 거부감을 거침없이 드러냈다. 이를 테면, 다윈은 자연신학에 대해 “이러한 관념은 설명이 아니며, 자연의 법칙이라고 할 수도 없고, 전혀 쓸모없는 것”( Darwin, 1987: 633-35)이라고 강하게 비판하는가 하면, 궁극적 원인에 대해 매우 비판적이었던 프랜시스 베이컨(Francis Bacon: 1561-1626)이 “궁극적 원인에 뿌리를 둔 자연에 관한 어떠한 관념도 신에게 바쳐진 처녀가 아무 것도 출산하지 못하는 것처럼 허황된 짓이다.”( Darwin, 1987: 637)라고 한 말을 노트에 자주 인용했다. 또한 다윈은 플라톤(Plato: BC 427-347)이 궁극의 원인을 ‘물질’이 아닌 이데아(idea)라는 ‘관념’에 있다고 한 주장을 비판하는 맥락에서 “플라톤을 원숭이로 고쳐 읽어라”( Darwin, 1987: 551)라든가, 로크(John Locke: 1632-1704)의 관념적인 경험론에 맞서 “개코원숭이를 이해하는 사람이 로크보다 형이상학에 더 커다란 공헌을 할 것이다”( Darwin, 1987: 539)라는 비유적인 표현을 들어 유물론에 반(反)하는 관념적인 세계관을 조롱했다[ 7]. 다윈은 자연이 거침없이 상승한다는 라마르크주의와 거리를 두었다. 그리고 자신과 라마르크의 이론 사이의 결정적인 차이를 진화가 더 고등하고 복잡한 목표를 향해 나아가도록 결정돼 있다는 관념을 부정하는 데서 찾았다. 다윈은 과감하게 “내 이론에 따르면, 진보로 향하는 절대적인 경향 따위는 없다”( Darwin, 1987: 576)고 선언하며, 기생충과 같이 오래 시간이 지나도 단순한 형태를 유지한 채 결코 복잡성이나 고등한 형태로 나아가지 않는 생명체의 증거를 들어 진보적인 진화관을 반박했다( 데스몬드, 2009: 463). 그리고 자신의 지지자이자 식물학자인 후커(J. D. Hooker)에게 보낸 아래의 편지에서 밝힌 바와 같이, 자신과 라마르크의 이론 사이의 근본적인 차이를 진화가 목적과 상관없이 다양한 방향으로 일어난다는 사실에서 찾았다. 진보를 향한 목적론적 세계관에 대한 다윈의 비판은 진화가 발전만이 아니라 퇴보나 정체, 그리고 멸종과 같이 다양한 방식으로 일어난다는 것을 설명할 수 있는 자연의 법칙, 즉 변이의 법칙들을 발견하는 데서 시작됐다. 변이의 발생은 오늘날에도 그러하듯이, 정확한 원인을 알기 어렵고 환경의 변화와 상관없이 우연적이며 무작위적으로 일어난다는 점에서 고등함이나 유용성과 같은 특정 목적에 부합하는 진화를 보장하지 않았다. 즉 창조주가 종의 출현을 미리 설계했다는 ‘창조적 진화론’은 완벽한 적응의 원리나 진보를 향한 발달의 법칙을 기반으로 한 종 변형론은 포섭할 수 있었지만, 무작위적이고 제멋대로인 변이의 문제는 창조주의 설계의 원리가 무계획적이고 무질서 한, 말 그대로 엉망진창이었다는 것을 의미했기 때문에 결코 창조론과 같은 결정론적 세계관과 양립할 수 없었다[ 9]. 다윈도 아래 인용문에서 말한 바와 같이 우연적 변이에 관한 자신의 진화사상이 결정론적 세계관과 근본에서 대립한다는 사실을 강조했다.

만약 각각의 특별한 변이가 미리 예정된 순간에서 기인한 것이라고 가정한다면, 신체 구조의 가소성(plasticity)은 …… 자연의 불필요한 법칙이 될 것이다. 또한 전지전능한 창조주가 모든 것을 창조하고 예견한 것이라고 가정한다면 우리는 ‘자유의지’와 ‘운명’이 처음부터 계획돼 있었다는 해결할 수 없는 어려움과 마주하게 된다(Darwin, 1988: 372).

다윈이 자신의 이론을 ‘진화론’이 아니라 “변화를 수반하는 유전”(descent with modification)에 관한 학설이라고 불렀던 만큼 ‘변이와 유전’은 그의 진화론에서 주요한 역할을 담당했다. 일단 변이가 활발히 일어나 줘야, 그 중에서 유용한 변이가 선택되고 해로운 변이가 제거될 수 있다. 다윈이 말했듯이 “유용한 변이 없이는 자연선택은 아무것도 할 수 없(다)”으며 아무리 자연선택에 의해 유용한 변이가 선택되어도 그것이 다음 세대로 계속 유전되지 않으면 소용없기 때문에 유전의 문제 역시 중요했다( 박성관, 2010: 345-46). 다윈은 본능의 변이를 유발하는 유일한 원인으로서 환경적 요인만을 과도하게 강조하는 획득형질의 유전이론에 대해, 환경이 변하지 않으면 변이가 일어날 수 없다는 소위 ‘환경 결정론’적 관점에 의문을 품었다. 다윈은 획득형질의 유전이론에서 절대적 지위를 차지하고 있던 환경이 개체에 미치는 ‘직접적인’ 영향이나 환경에 적응하려는 개체의 의지적 노력에 관한 ‘용불용’의 지위를 재검토했다. 아래 인용문에서 보는 것처럼 다윈은 이러한 원리는 유전과 진화의 핵심 동력이 아니라 변이를 만들어내는 여러 요인들 가운데 하나로서 자신의 진화이론에 포함시키며 결코 폐기하지 않았다.

가축의 변이에 대해 쓴 내 책[10]에서 나는 다음과 같은 제목 아래 대략적인 변이의 법칙을 나열하려고 시도했다 – 한 종의 거의 모든 개체가 보여주듯이 똑같은 상황 아래서 똑같은 방식에 따라 달라지는 변화된 환경의 직접적이고 명확한 작용. 기관의 용불용에 따른 효과. 유사한 기관의 결합. …… 골반이 자궁 속에 있는 태아의 두개골에 영향을 미치듯이 한 부위가 다른 부위를 기계적으로 압박함으로써 얻는 효과. 신체 부위를 축소하고 억압하는 발달 저해. …… 그리고 마지막으로 상관변이. 소위 ‘법칙’이라고 부르는 이러한 모든 것들은 인간과 하등동물에 동일하게 적용되며 대부분은 식물에도 적용된다(다윈, 2006: 77).

비록 개념적으로 혼란스러운 부분이 없었던 것은 아니지만, 다윈은 1834년 비글호 항해 중에, 그리고 1838년 처음 노트에 변이의 문제를 다루면서 라마르크의 이론과 자신의 생각이 다르다는 사실을 일찍이 깨닫고 있었다. 가령 다윈은 변이에 관한 첫 번째 노트인 B에서 “나의 이론은 라마르크의 그것과 크게 다르다”( Darwin, 1987: 224)고 단언했다. 그 이후로 다윈은 라마르크의 이론과 구분해서 자신의 진화이론에 ‘나의 이론’이라는 수식어를 붙이며 메모에 날짜를 표기하는 등 자신의 지적 인생에서 일어난 중요한 사건들을 기록하는 일기 형식의 메모를 작성하기 시작했다. 다윈은 “내 이론은 과감한 이론이다”( Darwin, 1987: 340)라고 적으며, 자신의 과학이 옳을 뿐 아니라 천동설의 패러다임을 뒤집었던 갈릴레오의 과학만큼이나 파급력이 크다는 것을 확신했다( 데스몬드, 2009: 436-37).

3) 다윈의 코페르니쿠스적 전환: 본능은 비교적 쉽게 변한다

다윈의 코페르니쿠스적 발상은 일반적으로 ‘본능은 변하지 않는다’는 관념을 뒤집어, 비교적 쉽게 변할 수 있다는 것을 경험적으로 입증하는 데서 빛을 발했다. 다윈은 본능은 한 종 내에서도 다양할 만큼 변이가 크다는 이른바 ‘본능의 변이’에 관해 연구했다. 즉 변이의 법칙을 해부학적 구조의 변화만이 아니라 본능적 행동이나 타고난 기질과 같은 정신적 속성이 변화를 겪는 원인을 분석하는 데도 적용했다. 결론적으로 다윈은 본능과 같은 선천적인 속성은 후천적으로 변할 수 없다는 오래된 통념에 맞서, “본능은 비교적 짧은 시간대에서 변할 수 있다”( 다윈, 2009: 225)는 관점을 일관되게 유지했다. 다윈은 이미 비글호 항해 중에 본능이 가변적이라는 사실을 확신하게 됐다. 동물의 보편적이고 변하지 않는 본능으로 흔히 알려진 포식자에 대한 공포 본능도 상황에 따라 쉽게 변할 수 있다는 것을 확인했다. 가령, 인간을 접해 본 적이 없는 무인도의 새들이 어느 날 식재료를 얻으려는 난파선 선원들의 다양한 공격에 반복적으로 노출되면서 몇 세대 지나지 않아 태어나자마자 인간에 대한 공포 본능을 지닌다는 것을 발견했다( 다윈, 2006: 573-75). 또한 반대로 포식자인 개나 고양이와 오랫동안 함께 살아온 닭이나 토끼의 새끼들은 태어나면서 개나 고양이에 대한 민감한 공포 반응을 보이지 않는다( Darwin, 1987: 594; 다윈, 2009: 226)는 사실도 다윈에게 본능이 고정불변적인 속성이 아니라는 사실을 깨닫게 했다. 새와 토끼에서 나타나는 변화된 행동들은 다윈이 아래 언급한 것처럼, 처음에 인간과 개가 자신들에게 위험한 존재인지를 판단하는 학습에 의한 의식적 행동에서 시작됐으나 점차 무의식적 습성으로 고착화되어 결국 자손 세대에서는 무의식적 본능으로 전환되는 과정을 보여준다.

나는 본능에 따른 작용이 고정적, 생득적인 특성을 잃어버리고 자유의지로 조절되는 작용으로 대체될 수 있다는 것을 부인할 마음은 전혀 없다. 넓은 바다의 섬에 사는 새들이 학습의 결과로 사람을 피하게 되는 것처럼, 여러 세대에 걸쳐 일어난 일부 지적 작용은 본능으로 바뀌고 다음 세대로 유전된다. 이러한 작용은 이제 더 이상 이성이나 경험을 통해 이루어지는 것이 아니기 때문에 그 특성이 퇴화되었다고 말할 수도 있을 것 같다(다윈, 2006: 126).

다윈이 『비글호 항해기』(1839)에서 공포 본능의 변이성에 대해, “조상에게서 전달된 습성을 빼고는 설명할 길이 없다”( 다윈, 2006: 575)고 말한 바와 같이, 이전 세대가 환경에 적응하려는 습성은 본능의 변이를 유발하는 요인들 가운데 하나였다. 즉 다윈은 라마르크가 주장한 의지적 습성이 본능의 변이에 영향을 미친다는 사실을 부인하지 않았다. 그러나 다윈은 의지적 습성은 변이의 다양한 법칙들 가운데 하나일 뿐 라마르크처럼 변이와 유전, 그리고 진화의 유일한 동력으로서 생각하지 않았다. 다윈이 『종의 기원』에서 한 장(chapter)을 할애해 본능의 변이 문제를 집중적으로 다룬 7장 「본능」의 내용을 살펴보면, 획득형질의 유전만이 아니라 자연선택설을 적용하여 본능의 변이를 설명했다는 사실을 알 수 있다. 가령, 다른 종의 개미를 노예로 부리는 포르미카(formica) 개미 종의 기이한 본능[ 11]은 ‘우연히 발생한 사건’(변이)이 그 종에게 이로운 결과를 낳았고 이를 보존하려는 자연선택의 영향을 받아 한 종 내에서도 다양한 형태로 존재할 수 있었다. 이를 테면 이들 종의 조상 세대에 존재하지 않았던 노예 본능이 자손 세대에서 새로 생기기도 하고 약화되거나 강화되는 등 본능은 보편적이지 않고 점진적인 이행 단계를 보이는 것처럼 조금씩 달랐다( 다윈, 2009: 232-236).

상기네아 종의 본능이 실제 어떤 단계를 거쳐 생성되었는지는 감히 추측해 보려 하지 않겠다. 그러나 노예를 만들지 않는 개미도 다른 종의 번데기가 집 근처에 흩어져 있으면 그것을 운반해 가는 것을 목격할 수 있기 때문에, 원래 먹이로서 저장된 번데기가 발육하게 되고, 이리하여 뜻하지 않게 사육된 개미가 그곳에서 자기 고유의 본능에 따라 자신이 할 수 있는 일을 하는 경우가 있을 것이다. 만일 그 개미의 존재가 그들을 잡아 온 종에게 유리하다면 – 만일 일개미를 낳는 것보다 그것을 잡아오는 편이 이익이라면 – 원래는 먹이로 쓰려고 번데기를 모으던 습성이 자연선택을 통해서 강화되어, 이것이 노예를 기르는 아주 다른 목적을 위해 영구화될 것이다(다윈, 2009: 236).

다윈의 인용문은 ‘처음부터’ 노예를 만드는 본능과 노예로 살아가는 본능이 존재했던 것이 아니라는 것을 말해준다. 싸우기도 하고 협동하기도 하면서 자연스럽게 살아가던 와중에 먹이 재료였던 번데기가 ‘우연히’ 성체로 발육하는 ‘뜻하지 않은 사건’이 발생하였고 남의 집에서 고유의 본능대로 행동한 것이 노예 본능이라는 새로운 변이로서 촉발된 것이다. 즉 처음 개미라는 종이 출현하면서부터 노예 본능이 존재했던 것이 아니라 먹이를 모으고 알을 돌보는 등의 고유한 본능이 노예 본능이라는 “아주 다른 목적”의 본능으로 변이를 겪은 것이다. 다윈은 생식과 생존에 유리한 방향으로 이끄는 자연선택의 힘이 개체만이 아니라 개체군 수준에서도 작동하며, 노예 본능과 같은 새로운 본능의 변이가 다음 세대를 통해 유전될 수 있다는 것을 ‘변이를 수반한 자연선택’의 원리로 설명함으로써 의지적 습성에만 의존해 온 라마르크와는 다른 길을 걸을 수 있었다.

다윈은 본능이 한 종 내에서도 다양할 정도로 변이성이 크기 때문에, 실제 동물 세계는 본능의 변이로 넘쳐난다는 사실을 강조했다. 그는 이러한 경험적 근거들에 기초하여, 본능이 타고난 생물학적 속성 때문에 변할 수 없다는 자연신학의 관념이 동물 세계의 경험과 부합하지 않는 거짓이론이라는 점을 논증했다. 다윈은 유전적으로 부여된 생물학적 속성에서 본능이 발현되어 변할 수 없다는 자연신학의 생물학적 결정론에 내재된 논리적 허점을 파고들었다. 아래 인용문에서 보는 바와 같이, 해부학적 구조가 먼저 변해야 본능이 변할 수 있다는 자연신학의 관념은 자연 세계에서 어느 것이 먼저 변했는지 경험적으로 입증하기 어려운 공허한 논리였다.

즉 [자연신학자들의 논리에 따르면-필자] ‘구조와 본능의 변이는 한쪽의 변화가 다른 쪽과 곧 상응하는 변화를 산출하지 않는다면 치명적인 것이므로, 동시에 또한 서로 정확하게 적응해 있지 않으면 안 된다’는 것이다. 이 이론의 약점은 첫째로, 본능과 구조의 변화는 돌발적이라고 하는 가정에 있다. …… 대부분의 경우 우리는 최초에 변화한 것이 본능이었는지, 아니면 구조였는지 추측할 길이 없다는 것은 인정하지 않을 수 없다(다윈, 2009: 245-46).

다윈은 자연신학자들이 말하는 창조주의 설계도, 즉 해부학적 구조가 먼저 변했는지 여부를 따지기보다 점진적으로 유기체에서 일어나는 변화에 주목하는 것이 더 합리적이라고 보았다. 그는 해부학적 구조와 일치하지 않는 동물의 본능이 많이 존재한다는 사실을 강조했다. 실제 동물 세계는 해부학적 구조가 완전히 일치하는 같은 종(種)임에도 서로 다른 본능적 행동을 보이는 변칙적인 행위들로 넘쳐나서, 자연신학자들을 당황스럽게 하는 경우가 많았다.

모든 생물은 현재 우리 눈에 보이는 모습 그대로 창조되었다고 믿는 사람들은, 때때로 일치하지 않는 습관과 구조를 가진 동물을 보고 놀라는 일이 있을 것이다. 오리와 거위의 발에 물갈퀴가 있는 것은 헤엄을 치기 위한 것이라는 사실보다 명백한 것이 어디에 있겠는가. 그런데 이러한 물갈퀴가 있는 발을 갖고 있으면서도 좀처럼 물가를 찾지 않고 땅에서만 사는 거위도 있다. …… 그밖에도 많은 예를 들 수 있으나 이러한 경우 습성이 거기에 따르는 구조상의 변화 없이 변화한 것이다(다윈, 2009: 190-91).

다윈은 동물들의 수많은 변칙적인 행동들 가운데 설계 논증의 단골 메뉴로서 자주 등장하던 딱따구리의 본능을 공략했다( 한선희, 2015: 137-141). 자연신학자, 앨저넌 웰스(Algernon Wells)가 딱따구리의 나무 타기 본능을 설계의 증거로서 제시했던 사례와 관련해서, 다윈은 ‘나무를 오르지 못하는 딱따구리’의 존재 자체가 웰스의 주장을 반증하는 것이라고 아래와 같이 지적했다. 위의 인용문은 다윈이 『종의 기원』을 출판하기 20년 전인 1838-39년에 작성한 미출판용 노트에 기록된 내용이다. 이 시기 다윈은 딱따구리의 본능에 관한 웰스의 강연록을 읽고 동물은 고정불변적인 본능의 지배만을 받으며 오직 인간만이 이성적인 존재라는 자연신학의 설계 논증에 대한 반박 논리를 미출판용 노트에 정리하기 시작했다. 다윈은 딱따구리의 변칙 사례가 자연신학의 논리를 효과적으로 비판할 수 있는 대문짝만 한 과녁이라고 생각하여, 지적 생애 동안 나무를 오르지 못하는 딱따구리의 역설에 대해 강조해왔다[ 12]. 다윈은 『종의 기원』에서 이 주제를 다시 언급할 때, 웰스의 주장을 반증하는 구체적인 사례로서 아르헨티나의 라플라타 평원에 서식하는 ‘나무를 오르지 못하는 딱따구리’를 증거 자료로서 제시했다( 다윈, 2009: 189). 다윈이 제시한 라플라타 평원의 딱따구리는 나무타기에 능숙한 일반적인 딱따구리의 신체 구조와 동일하지만 나무를 오르지 못한다는 점에서 설계 논증과 부합하지 않았다. 한편 딱따구리 사례가 신체 구조가 같음에도 본능이 다르다는 것을 보여주었다면, 개똥지빠귀나 무소새의 사례는 해부학적 구조가 다른 종(種)이 같은 본능을 지닌다는 사실을 역설적으로 보여줬다. 아래 인용문처럼, 남아메리카의 개똥지빠귀와 인도의 무소새는 신체 구조가 확연히 다른 종(種)이지만 나무 구멍에 진흙을 발라 생활하는 유사한 본능을 지니고 있었다.

극히 근연 관계에 있지만 확실하게 구별할 수 있는 종이, 세계의 멀리 떨어진 지점에서 뚜렷하게 다른 생활 조건하에 생활하면서도 거의 같은 본능을 보존하고 있는 것을 종종 볼 수 있다는 것 등이다. 이를테면 남아메리카의 개똥지빠귀가 영국의 개똥지빠귀처럼 특별한 방법으로 둥지에 진흙을 바르는 것과, 아프리카와 인도의 무소새가 나무구멍 속에 진흙을 발라 암컷을 가두고 작은 구멍만 뚫어서 수컷이 먹이를 날라다 주어 암컷과 부화한 새끼를 부양하는 이상한 본능을 가진 것이나 …… 우리는 유전의 원리에 의거하여 이해할 수 있다(다윈, 2009: 253).

이처럼 동물 세계에 흔하게 존재하는 본능의 변칙 사례들은 본능이 유전적으로 부여된 생물학적 속성에 완전히 종속되어 있지 않다는 것을 말해주었다. 자연신학자들의 주장과 달리, 동물의 해부학적 구조와 본능은 안정적이거나 서로 분리될 수 없는 관계가 아니었다. 따라서 부모로부터 신체 형질을 물려 받더라도 본능은 생물학적 제약으로부터 상대적인 자율성을 지니고 있기 때문에 새로운 환경에 반복적으로 노출되면 변할 수도 있었다. 다윈은 설계 논증과 부합하지 않는 다양한 경험적 자료에 기초하여, 동물의 본능은 해부학적 구조의 변화와 무관하게 변할 수 있으며, 오히려 본능이 먼저 변함으로써 신체 구조에 변화를 야기할 수 있다는 결론에 이르렀다( Gruber, 1974: 229). 이 글의 2-1에서 언급한 바와 같이, 획득형질의 유전이론은 본능의 기원이 해부학적 구조가 아니라 이전 세대의 습성과 같은 행동에서 유래한다는 것을 이론적으로 뒷받침했다. 가령 F. 퀴비에가 경험적 연구에 기초해서 “우연적인 습관이 본능으로 전환될 수 있다”( Darwin, 1987: 188)고 주장한 바와 같이 본능은 구조보다는 습성과 유기적인 관계를 맺고 있었다. 다윈이 주의 깊게 읽었던 옥스퍼드의 식물학자, 토마스 나이트(Thomas Knight)의 논문도 “본능이 구조가 아니라 습관에서 유래한다”는 사실을 학술적으로 뒷받침했다( Richards, 1987: 92). 다윈은 다양한 논문들을 분석한 뒤 변이의 문제를 다룬 노트들 이곳저곳에 “구조 이전에 본능이 먼저 존재했다”( Darwin, 1987: 255)고 기록하며, “나의 이론에 따르면, 습성이 해부학적 구조를 낳는다. 습성은 구조보다 앞서 존재한다. 그러므로 습성에서 유래한 본능이 해부학적인 구조보다 먼저 존재한다.”( Darwin, 1987: 301)는 사실을 반복해서 강조했다. 즉 본능은 유전적으로 물려받은 두뇌나 해부학적 구조로부터 영향을 받기는 하지만 본능의 기원은 생물학적 물질이 아니라 습성과 같은 행동에서 유래한 것이다. 따라서 설령 두뇌에 행동이 각인되어 후대에 전달되더라도 두뇌의 구조적 변화와 상관없이, 유기체가 살아가면서 획득한 새로운 습성에 의해 본능이 변할 수 있으며 심지어 타고난 두뇌의 구조를 변화시킬 수도 있었다[ 13]. 다윈은 이러한 기본 전제를 두뇌와 인간의 행동을 설명하는 데도 적용했다. 즉 “일련의 사고의 작용과 자유의지는 두뇌의 구조에 영향을 미치는 신체활동”, 다시 말해 인간이 살아가면서 경험하는 “행위에서 기인한 것”( Darwin, 1987: 538)이라고 주장했다. 오늘날 신다윈주의자들은 유전자나 두뇌와 같은 타고난 생물학적 정보가 인간의 본성과 행동을 규정하며 두뇌의 특정 영역에 ‘자유의지’가 자리한다고 주장한다. 그러나 정작 다윈은 인간의 심리와 행동을 연구하는 데 있어 “마음의 문제는 두뇌라는 견고한 성(citadel)을 공략하는 것으로 해결될 수 없다”( Darwin, 1987: 564)고 선언하며, 두뇌라는 해부학적 구조에만 천착하는 연구 경향을 비판했다.

3. 복잡한 본능 vs 낮은 단계의 지능

라마르크의 진보적 진화관은 무생물에서 생물이 진화해 나왔고 그것이 갈수록 고등해져서 마침내 인간이 탄생한 것으로 간주했다. 따라서 인간의 정신 능력도 본능과 같은 하등한 정신 능력이 점점 개선되어 고등한 지능이나 이성의 단계에 이른 것으로 보았다. 그러나 정신 능력의 점진적 발전을 주장했던 라마르크는 동물의 지능과 인간의 이성은 질적으로 다른 것으로 간주했다. 비슷한 맥락에서 F. 퀴비에 역시 동물의 지능에 관한 용어 사용에 주의를 강조하며 지능은 이성보다 한 차원 낮은 정신 능력으로서, 동물과 인간의 정신 능력 사이에 연속적인 발달을 암시하는 주장에 반대했다( Richards, 1987: 67). 이처럼 대부분의 종 변형론자들은 아래 라마르크가 언급한 것처럼, 본능과 지능을 대립적인 속성으로 간주하여 동물과 인간의 정신 능력을 엄격하게 구분하고 위계적인 차이를 강조했다.

이제 ‘이성’을 ‘본능’과 비교해보자. 이성이란 어떤 단계의 이성이든 간에 지적인 능력, 즉 관념, 사유, 그리고 판단에서 시작되어 어떤 행동을 이끌어내도록 결단을 내리게 만드는 것이라면, …… ‘본능’은 의도적인 선택이나 숙고 없이 단적으로 말해서 지능의 개입이 없이 개인의 내부 감각에 의해 직접적으로 유발되는 요구와 성향에서 그 행위의 기원이 시작되는 것이다(라마르크, 2009: 215-216).

전통적으로 동물과 인간의 정신 능력 사이의 연속성보다 차이와 단절을 강조하는 견해는 자연신학의 입장이었다. 가령, 18세기 자연신학을 철학적으로 체계화 한 윌리엄 페일리(William Paley)가 이성의 진정한 소유자인 창조주를 고려하지 않은 채 동물에서 지능을 찾으려는 노력을 헛된 일로 규정한 것처럼, 자연계에는 결코 인간 정신의 기원이나 유래의 법칙이 존재하지 않는다는 것을 명확히 했다( Richards, 1987: 67, 128-30). 라마르크는 물론 심지어 저명한 동물학자인 존 플레밍(John Fleming)과 같은 일부 자연신학자들도 “미약한 수준이나마 동물에게도 이성의 빛이 비춘다”며 동물 지능론을 주장하기는 했지만 동물의 지능이 결코 인간의 이성으로 발전할 수 없다는 전제에서 출발했다( Richards, 1987: 132-33; Gruber, 1974: 58). 그러나 다윈은 이미 미출판용 노트들을 작성할 무렵부터 본능과 지능 혹은 이성 사이의 위계적 차이를 강조하는 인간중심적인 세계관을 비판해왔다. 가령, B 노트에서는 “한 동물이 다른 동물보다 상위에 있다고 말하는 건 어리석다. …… 사람들은 종종 지능을 지닌 인간의 출현이 우주에서 가장 놀라운 사건인 것처럼 말하지만, 다른 감각들을 지닌 곤충의 출현이 더 놀라운 일일 수도 있다”( Darwin, 1987: 222-23)라든가 “가장 아름다운 사바나와 숲으로 뒤덮인 지구의 모습을 보고 누가 감히 지성이 이 세계의 유일한 목적이라고 말하겠는가”( Darwin, 1987: 233)라며 자연계에서 인간의 위치가 그리 높지 않다는 점을 강조했다. 다윈은 인간 정신의 진화문제를 본격적으로 다룬 『인간의 유래』(1871)에서 하등이나 고등과 같은 인간중심적인 개념을 사용해 본능과 지능을 대립시키는 자연신학자들과 라마르크의 주장에 정면으로 도전했다. 아래 인용문에서 보는 바와 같이 다윈은 동물의 본능은 지능적 판단이 결여된 기계적이고 단순한 행동인 반면 인간의 이성은 복잡하고 추상적인 개념으로서 대립시키는 관점을 비판했다.

극히 작은 신경 조직으로 비범한 지적 활동이 일어날 수도 있다는 것은 확실하다. 예를 들어 경이로운 정도로 다양한 개미의 본능, 정신 능력, 철저한 애정은 유명하지만 개미의 뇌는 작은 핀 머리의 1/4보다도 작다. 이런 관점에서 보면 개미의 뇌는 세상에서 가장 경이로운 덩어리다. 아마도 인간의 뇌보다 더 경이로울 것이다(다윈, 2006: 108-109). G. 퀴비에(George Cuvier)는 본능과 지능은 서로 반비례한다고 주장했다. 또한 고등동물의 지적 능력은 본능에서부터 점진적으로 발달했다고 생각하는 사람들도 있다. 그러나 푸셰는 한 흥미로운 평론에서 그런 반비례 관계는 실재 존재하지 않음을 밝혔다. 곤충 중에서도 본능이 매우 뛰어난 곤충의 지능이 가장 높은 것은 틀림없는 사실이다(다윈, 2006: 125-26).

다윈은 본능의 변이를 분석하면서 도달한 결론 가운데 하나인 ‘본능이 다양하다’는 명제로부터 본능은 단순하며 기계적이고 지능에 비해 덜 발달되어 있다는 통념을 비판했다. 그는 본능의 변이성이 크기 때문에 단순하게 반복되는 패턴화 된 본능도 있지만 마치 지능적 판단이 개입된 것처럼 정교하고 복잡한 본능도 존재한다는 사실을 강조했다. 가령 한 치의 오차도 없이 정교한 육각형 집을 짓는 꿀벌의 본능이나 남의 둥지에 알을 낳는 뻐꾸기의 탁란본능, 그리고 다른 종의 개미를 노예로 부리는 개미의 기이한 본능 등은 경험을 습득할 겨를도 없이 태어나자마자 행하는 정교하고 복잡한 본능이었다. 한편 다윈은 지능이라고 해서 항상 본능보다 고차원적인 형태로만 존재하는 것도 아니라는 사실을 지적했다. 이를 테면 지적 능력이 떨어지는 정신 질환자가 보이는 단조로운 행동이나 남의 행동을 생각 없이 모방하는 ‘낮은 단계’의 지능도 존재하기 때문이다. 또한 L. 뷔히너(L. Büchner)의 말을 빌려 “추상적인 단어를 거의 사용하지 않으며 4보다 큰 숫자를 세지도 못하는 비천하고 고생에 찌든 오스트레일리아 미개인의 아내가 어떻게 자의식을 발휘하며 자신의 존재에 대한 본질을 깊이 생각할 수 있겠는가?”( 다윈, 2006: 148-49)라며 정상인이라고 해서 지적 능력이 모두 고차원적인 것도 아니라는 사실을 강조했다. 다윈은 선험적으로 셋팅되어 있는 동물의 본능이 심지어 인간의 모방 능력보다 때로는 더 탁월하며 효과적으로 작동할 수 있다는 점을 아래와 같이 설명했다.

인간과 하등동물이 보이는 모방 행동 사이에는 큰 차이가 있다. 즉 인간에게 모방할 수 있는 힘이 있다고 해도 돌도끼나 카누를 단한 번에 만들 수는 없다. 인간은 연습을 통해서 작업을 익힌다. 그에 반해 비버는 댐이나 통로를, 새는 둥지를 훌륭하게 만든다. 최소한 보기 좋을 정도로는 만든다. 거미는 정말로 훌륭하게 집을 짓는다. 첫 시도에도 경험이 많았던 것처럼 집을 만든다(다윈, 2006: 127-28).

다윈의 관점에서 본다면 지능이 언제나 본능보다 더 우월한 정신 능력이라고 단정하기 어려운 것이다. ‘복잡한 본능’과 ‘낮은 단계의 지능’에 관한 다윈의 통찰은 동물들의 정신 능력이 지능이나 이성과 같은 고차원적인 상태를 꼭 필요로 하는 것이 아니며 얼마든지 복잡한 본능 수준에서도 적응해서 살아갈 수 있다는 것을 말해준다.

다윈이 곤충과 같은 하등한 무척추동물도 지능이 존재한다는 사실을 인지하고 있었음에도, 일개미의 복잡한 행동을 ‘지능적 행동’이 아니라 ‘복잡한 본능’으로 규정했던 배경에 주목할 필요가 있다. 동물 세계에 흔하게 존재하는 ‘복잡한 본능’들 가운데 특히 일개미의 복잡한 사회적 본능의 사례는 라마르크의 진보적 진화관만이 아니라 동물의 본능을 기계적이고 고정불변적인 속성으로 간주하는 자연신학의 논리를 반박하는 데 있어서도 매우 중요했다. 사실 라마르크의 획득형질의 유전이론은 본능의 변이를 설명할 수는 있었지만 결정적으로 자손을 낳지 못하는 일개미의 복잡한 본능이 유전되는 원리를 설명하지 못하는 중대한 약점이 있었다. 라마르크의 이론적 약점을 간파한 자연신학자들은 진화론은 본능의 기원을 설명하지 못하며, 창조주가 고안한 고정불변의 프로그램으로서 본능의 불변성을 주장해 온 자신들의 논리가 옳다는 점을 강조해왔다( Richards, 1987: 136). 그러나 다윈은 이 글의 2-2에서 다룬 바와 같이, 변이를 동반하는 자연선택의 메커니즘이 어떻게 다양한 형태의 개미의 노예 본능을 형성할 수 있었는지를 『종의 기원』에서 논증했다. 일개미들이 알을 돌보고, 짓을 집고, 적과 맞서 싸우는 등 사회적 분업에 따라 행하는 정교한 작업들은 지적 능력에 토대를 둔 후천적 학습의 결과가 아니라 본능에 의한 것이다. 즉 매번 지능이 뛰어난 일개미들이 태어나서 복잡한 사회구조를 유지하는 것이 아니라 어떤 우연한 사건에 의해 집단에 이익이 되는 행동을 본능적으로 행하는 개체들이 많은 집단이 선택된, 다시 말해 우연적인 변이가 축적된 자연선택의 결과로서 설명할 수 있었다. 본능이 기계적이고 불변적이라는 자연신학의 주장과 달리, 다윈은 본능도 지능처럼 고도로 복잡하고 질서 정연하다는 것을 보여줬다. 또한 다윈이 사망하기 1년 전에 출판한 ‘지렁이의 지능’에 관한 실험보고서에서 논증한 바와 같이, 본능과 지능은 대립적이기 보다 모두 타고나는 정신적 속성으로서 엄격하게 구별하기 어려울 만큼 유기적인 관계를 형성했다( 다윈, 2014: 58-90; 한선희, 2015: 132-36). 요컨대 본능은 미발달 상태의 정신 능력을 가진 동물의 전유물이고 지능은 정교하고 복잡한 행동을 이끄는 이성의 발판이라는 라마르크나 자연신학의 이분법적 논리가 다윈의 사유 체계에서는 작동하지 않았다.

4. 본능이 가변적인 이유에 관한 다윈의 신경학적 고찰

다윈은 동물 세계에 존재하는 다양한 본능의 변이들, 가령 나무를 오르지 못하는 딱따구리나 무인도 새의 인간에 대한 공포 본능, 혹은 종마다 조금씩 상이한 개미의 노예 본능과 같은 사례들을 들어 본능이 꼭 기계적이거나 불변적이지만은 않다는 사실을 경험적으로 뒷받침했다. 그렇다면 신경학의 관점에서 이러한 내용들은 어떻게 뒷받침될 수 있는가. 즉 유전적으로 부여된 본능이 후천적 경험을 통해 비교적 쉽게 변이를 겪고 그러한 변이들 가운데 일부가 후대에 유전되어 새로운 본능을 형성할 수 있는 신경학적 원리는 무엇인가. 4장에서는 다윈이 본능이 가변적인 이유와 복잡하고 정교한 본능이 유전되는 원리를 신경학의 용어로 어떻게 풀어냈는지 『감정표현』(1872)을 중심으로 분석하고자 한다. 다윈은 『감정표현』에서 신경학 분야의 다양한 연구들을 근거삼아 의지의 영역에서 촉발된 행동이 무의식적 행동으로 전환되는 과정에 대해 논증했다. 이에 기초해서 다윈은 무의식적 행동이 유전되는 원리를 세 가지 차원에서 분석했는데, 이 글에서는 획득형질의 유전 원리를 신경학 이론으로 설명하고 있는 첫 번째 원리인 ‘습성의 원리’와 세 번째 원리인 ‘무의식적 표현의 원리’를 중심으로 다룬다.

1) 습성의 원리: 의지적 행동에서 무의식적 행동으로의 전환

다윈은 ‘습성의 원리’를 논증하는 데 있어, 자신이 획득형질의 유전이론을 수립하는 데 전제로 삼았던 ‘습관이 무의식적 행동’이라는 것을 신경학적으로 접근하는 데서 출발했다. 다윈에게 있어, 라마르크나 퀴비에와 같은 종 변형론자들이 본능과 지능을 위계적인 관계로 대립시키는 등의 오류를 범하긴 했지만, 이들이 발전시킨 획득형질의 유전 이론은 습관이 본능으로 전환되어 후대에 유전되는 원리에 관한 체계적인 설명을 제공했다. 이를 테면 우연적이고 무의식적 습성 개념에 주목했던 F. 퀴비에는 처음에 의식적으로 이루어진 행동이 어떤 이유에서 반복되다가 무의식적 습성으로 전환되고 결국 해부학적 구조에 고착화되어 이것이 자손 세대의 무의식적 본능을 형성한다고 보았다. 또한 카바니스나 라마르크도 몸에 깊숙이 밴 습관이 후대에 유전되어 이른바 선천적인 본성을 형성하는 것으로 간주했다( Richards, 1987: 67-68). 이러한 논리에 따르면, 대부분의 본능적 행동이 유전적으로 부여된 무의식적 행동일지라도 그것의 초기 발단은 의지적 행동에서 유래했기 때문에 다윈이 말한 것처럼 “본능은 자유의지의 작용으로 변할 수도 있었다”( 다윈, 2006: 126). 다윈은 후천적으로 반복된 행동이 자손 세대의 본성을 형성할 수 있다는 관점을 일관되게 유지하여, 아래 인용문에서 보는 바와 같이 후기 저작인 『감정표현』에서도 논증의 조건으로 삼았다. 획득형질의 유전 원리에서는 습성의 작용이 매우 중요하며, 특히 습성이 본능으로 전환되는 과정을 설명하기 위해서는 습성이 무의식적 행동이라는 개념적인 전제가 마련돼야했다. 실제로 습관적 행동은 자신도 모르게, 무심결에 일어나는 경우가 흔하다. 다윈은 습관이 몸에 배어 무의식적으로 일어나는 행동이라는 사실을 아래와 같이 일상생활과 관련된 간단한 실험을 통해 뒷받침하기도 했다.

오늘날 신경학 분야에서 무의식적인 습관에 관한 주제는 ‘절차성 기억’이라는 전문적인 정신 의학의 용어로 설명되고 있다. 가령 미국의 유명한 신경학자이자 대중적인 두뇌 관련 저서들을 여럿 집필한 올리버 색스(Oliver Sacks)는 뇌와 음악에 관한 이야기를 다룬 책에서 기억상실증을 겪어도 손상되지 않는 기억으로서 ‘절차성 기억’에 대해 다룬 바 있다. ‘절차성 기억’은 해부학적으로 신경계의 원시적인 부위와 관련돼 있으며 반복적이며 장기적인 학습을 통해 저절로 몸에 배는 기억을 말한다. 가령 숟가락질이나 자전거 타기, 그리고 피아니스트가 피아노를 연주하는 것[ 14]과 같이 매우 복잡하고 정교한 행동이 거의 무의식적으로 행해지는 것을 말한다. 기억상실증에 의해 여지없이 사라지는 사건에 대한 의식적 기억 혹은 일화성 기억과 달리 무의식적으로 행해지는 절차성 기억은 뇌 손상이 생기더라도 보통 유지된다고 한다( 올리버 색스, 2010: 312). 이러한 사실들은 습관이, 복잡한 사회구조를 이루는 개미의 본능만큼이나 해부학적 구조에 각인되어 있어 두뇌의 의식적 활동의 지속적인 개입 없이도 복잡하고 정교하게 일어날 수 있다는 것을 말해준다. 다윈 역시 습성이 무의식적으로 일어나는 본능적 행동과 엄격하게 구별하기 어려울 만큼 유사하다 사실에 주목해왔다. 그는 일찍이 습성 개념을 의식적 행위로서 규정한 라마르크 진화론에 내재된 오류들을 간파하고, 본능과 습성이 모두 무의식적 행동으로서 유전가능하다는 점을 강조해왔다. 아래 『종의 기원』에서 발췌한 내용처럼, 송충이가 순차적으로 정교하게 그물을 짜는 본능과 암송하던 노래가 중단됐을 때 처음부터 차례대로 시작하는 습성이 모두 무의식적으로 일어나는 행동이며, 무의식적 행동일지라도 복잡하고 질서정연하게 일어날 수 있다는 것을 말해준다.

대부분의 습성적 행동은 얼마나 무의식적으로 이루어지고 있는 것인가! 실제로 그것은 우리가 의식하는 의지와 직접 반하고 있는 경우도 드물지 않다. …… 본능과 습성 사이에는 그 밖의 유사점도 몇가지 지적할 수 있다. …… 누구나 노래 도중에, 또는 뭔가를 암송하고 있을 때 뭔가 방해를 받으면 익숙한 사고의 순서를 회복하기 위해 처음으로 돌아가서 다시 하지 않으면 안 되는 것이 보통이다. P. 위베가 매우 복잡한 그물침대를 만드는 송충이가 이와 같이 하는 것을 보았다. …… 원래 습성이었던 것과 본능의 유사점은 구별할 수 없을 만큼 밀접한 것이 된다(다윈, 2009: 220).

신경학이나 해부학 분야의 연구자들도 의식적 행동이 습관을 통해 무의식적 행동으로 전환되며, 본능과 습성이 무의식적 행동으로서 유사하다는 사실에 주목해왔다. 다윈이 『감정표현』에서 소개하는 ‘머리 잘린 개구리의 염산 반응’ 실험은 이러한 사실을 뒷받침해주는 대표적인 사례였다. 아래 다윈이 인용한 바와 같이, 이 실험은 두뇌 활동이 사라진 후에도 기존의 의식적 기억이 습관을 통해 무의식적 반응으로 전환되어, 마치 지능적 판단이 개입된 것 같은 복잡한 행동이 무의식적으로 일어날 수 있다는 것을 보여준다.

복잡한 움직임의 대부분은 반사적인 것이다. 이에 대한 좋은 예로서 목을 벤 개구리를 들 수 있는데 물론 이 개구리는 느끼지도 못하고 의식적으로 행동할 수도 없는 상태이다. 이 개구리의 허벅지에 염산 한 방울을 떨어뜨리면 염산이 떨어진 쪽의 발로 그것을 문질러 없애는 행동을 취할 것이다(다윈, 1998: 40-41). 머리 잘린 개구리가 허벅지 위에 뿌려진 염산을 닦아내는 행동은 특정한 목적의식을 갖는 조직적인 행동으로 볼 수 있다. 이러한 행위는 처음에는 자발적으로 발생되지 않았으나 오랜 기간 동안에 걸쳐 습득된 습관화 된 행동양식으로 바뀌게 되었고 마침내 대뇌의 명령과는 상관없는 무의식적 행동으로 변화된 것이다(다윈, 1998: 44).

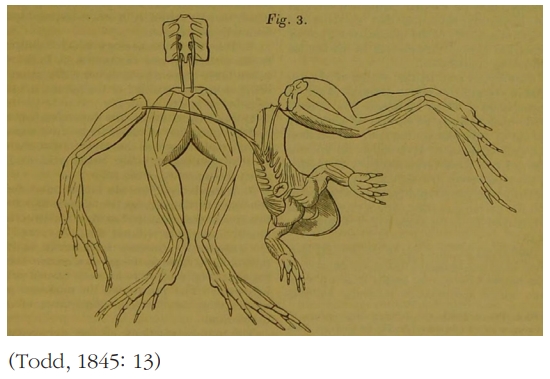

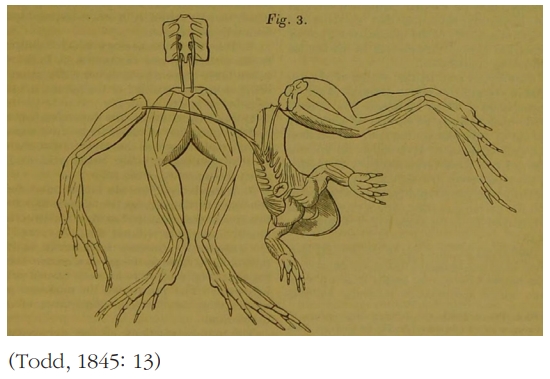

인용문의 첫 문장에서 다윈이 “복잡한 움직임의 대부분은 반사적인 것이다”라고 말한 바와 같이, 다윈은 무의식적으로 일어나는 ‘반사 반응’(reflex)은 단지 기계적이고 수동적인 반응에 지나지 않는다는 통념을 거부하고, 두뇌가 없는 동물의 반사 반응조차도 문제 해결을 위해 복잡하고 정교하게 일어날 수 있는 능동적 반응이라는 사실에 주목했다. 실제로 머리 잘린 개구리의 실험은 19세기 이전부터 두뇌만이 아니라 척수도 자극-반사라는 동일한 반사의 원리에 입각하여, 두뇌처럼 외부의 자극을 감각하는 능력이 존재한다는 사실을 입증할 목적 하에서 수행돼 왔다( Neuburger, 1981: 114-15). 19세기 영국의 의학교과서에 실린 참수된 개구리 실험[ 그림1]에서 보듯 두뇌가 없는 개구리는 염산과 같은 강한 자극이 발생하면 마치 그것을 제거하려는 듯 다른 쪽 다리로 쓸어내는 행위를 반복적으로 행하는데, 이는 평소에 몸에 뭍은 이물질을 다리로 제거해오던 몸에 밴 기억, 즉 절차성 기억으로 전환된 것이다. 이 실험을 수행했던 많은 연구자들은 두뇌가 제거된 후에도 개구리가 염산을 지우고자하는 목적의식적 반응을 보이는 것은 평소 두뇌에서 관장하던 복잡한 행동이 습관적으로 반복되면서 척수에 각인된 결과로 보았다( Clarke, 1987: 136). 19세기 이전까지 외부의 자극을 감각하여 이를 운동 반응으로 연결하는 감각 중추는 오로지 두뇌뿐이며 자극에 따른 반사 작용은 두뇌의 통제 하에서 일어나는 의식적 행동으로서 간주돼왔다. ‘반사’라는 개념은 고대로부터 해부학적으로 연결되어 있지 않은 신체 기관들 사이에 존재하는 연관성을 지칭했다. 주로 두뇌의 통제를 받는 것으로 간주되던 신경이나 혈관과 같은 통로의 연결을 통해 직접 연결돼 있지 않은 부위들, 가령 자궁과 유방 사이에 존재하는 통증과 같은 병리적 현상 등을 설명해왔다. 이러한 반사 개념은 19세기 초반까지 이어져 왔으며, 종종 두뇌의 의식적 활동과 상관없이 무의식적으로 일어나는 반응을 설명하는 개념인 ‘교감’(sympathy)이라는 용어로도 혼용되어 사용돼왔다( Clarke, 1987: 312). 그러나 19세기에 교감신경계가 두뇌와 해부학적으로 연결되어 있지 않다는 사실이 확증되면서 반사 반응은 무의식적 행동을 설명하는 신경학 용어로서 부상했다. 특히 반사 반응이 두뇌의 활동과 무관한 무의식적 행동에 관한 이론이라는 관점은 1832년 영국의 신경학자, 마샬 홀(Marshall Hall)이 오늘날 우리가 이해하는 척수 반사, 즉 뜨겁거나 뾰족한 것에 닿았을 때 자신도 모르게 몸을 피하는 반응이 두뇌가 아니라 척수에서 일어나는 반응이라는 사실을 규명하면서 더욱 견고해졌다. 마샬홀 외에도 19세기에 활동했던 많은 신경학자들이 두뇌만이 아니라 척수, 심지어 교감신경계와 같은 말초신경계에서도 반사 반응이 일어난다는 사실을 규명하면서, 반사 반응은 무의식적 행동을 설명하는 신경학 이론으로서 확고하게 자리 잡았다[ 15]. 다윈은 이와 같은 신경학 지식에 기초하여, 획득형질의 유전이론에서 중요한 역할을 담당했던 ‘습성의 원리’를 ‘반사의 원리’라는 신경학의 용어로 번역할 수 있었다. 이는 다윈의 독창적인 발상이 아니라 당대 신경학자들도 본능이나 습성과 같은 무의식적 행동들을 반사의 원리로서 설명해왔다. 아래 다윈이 신경학 연구자들의 말을 인용하여 “몇 가지 반사적 행동은 습관적 행동과 거의 구별할 수 없다”( 다윈, 1998: 40)고 주장했던 것처럼 당대 신경학 연구는 본능이나 습성과 같은 무의식적 행동을 두뇌가 아닌 척수에서 일어나는 현상으로 이해했다.

헉슬리(Huxley) 교수는 『생리학 입문』 5판 305쪽에서 다음과 같이 언급했다. 척수에 의한 반사 반응은 선천적인 것이다. 그러나 습관을 통해 나타나는, 즉 뇌가 관여하는 인위적인 반사 작용은 습득된 것이다. 비르효(Virchow)는 1871년 발간된 『학술강연집』과 『척추에 관하여』에서 몇 가지 반사적 행동은 본능과 구별되기 힘들며 본능 중에서 몇 가지는 전해지는 습관과 구별할 수 없는 것도 있다고 주장했다(다윈, 1998: 40, 각주).

다윈은 ‘습성의 유전’을 통해 실제 후대에 전달 가능한 정신 영역은 라마르크가 주장하듯 의식적 행동이 아니라 무의식적 행동이라는 점을 명확히 했다. 다윈이 논증한 바와 같이 습성과 본능이 완전히 동일한 것은 아니지만, 양자 모두 무의식적 행동으로서 유전가능하며 척수와 같이 무의식적 행동을 관장하는 신경계를 통해 전달될 수 있기 때문이다. 이러한 사실은 오늘날 진화심리학자들이 인간의 심리와 행동의 유전을 설명하는 논리를 뒷받침하지 않는다. 이를 테면 진화심리학자들은 사랑·질투·경쟁·협동과 같이 두뇌의 인지 능력으로서 표출된 행동 하나 하나가 모듈이라는 심리적 기제를 형성하여 유전자나 두뇌에 각인된 채 후대에 전달된다고 주장한다( 라마찬드란, 2007: 46-47; 랠런드, 2014: 214). 이러한 논리는 다윈의 관점보다는 오히려 두뇌의 의식적 활동에 주목했던 라마르크의 견해와 유사하다. 유념해야 할 점은 다윈이 후대에 전달 가능한 정신 능력은 무의식적 행동이라고 강조했지만 그렇다고 해서, 무의식적 행동 하나 하나가 척수와 같은 신경계의 ‘구조’에 각인되어 유전된다고 생각한 것이 아니라는 데 있다. 다음 단락에서는 다윈이 19세기 신경과학 지식을 동원하여, 실제로 후대에 전달되는 생물학적 토대는 피아노를 연주하는 것과 같은 습관적인 행동 그 자체가 유전되는 것이 아니라 무의식적 행동의 신경학적 원리, 즉 반사의 원리를 관장하는 신경계의 ‘기능’이 전달되는 것임을 논증하는 내용에 대해 분석한다.

2) 19세기 신경과학의 패러다임의 전환: 두뇌에서 신경절로

다윈은 첫 번째 원리인 ‘습성의 원리’에서 무의식적 행동의 원리를 설명해 온 반사의 원리에 입각하여 습관이 무의식적 행동이라는 사실을 논증했다. 이를 통해 조상 세대의 행동이 후대에 유전된다면 의식적 행동이 아니라 무의식적으로 몸에 밴 기억인 습성이 반사 반응을 관장하는 신경계통을 통해서 전달된다는 것을 뒷받침하는 신경학적 설명 틀을 마련할 수 있었다. 그렇다면 습성이 무의식적 행동으로 전환되어 후대에 전달된다는 신경학적 근거가 존재하는가? 무의식적 행동을 관장하는 신경계를 통해서 유전되는 것의 실체는 구체적으로 무엇을 말하는가? 가령 아직 태어나지도 않은 자녀를 미래의 피아니스트로 성공시키기 위해 부모가 매일 반복해서 피아노를 치는 행위 자체가 후대에 전달된다는 것인가?

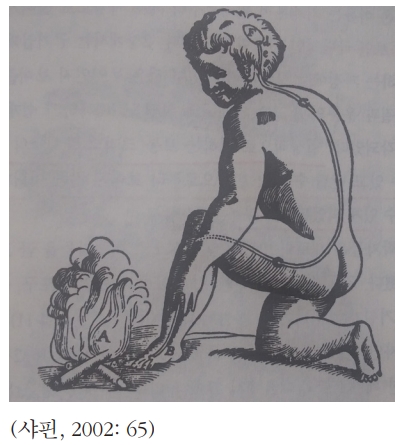

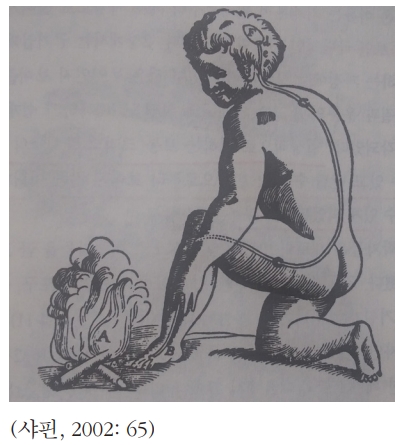

물론 다윈은 습관적인 특정 행동이나 음식에 대한 기호가 유전된다는 사실을 부정하지 않았다( 다윈, 1998: 36). 잘 알려진 바와 같이, 알을 돌보고 적과 맞서 싸우며 집을 짓는 일개미의 분업화 된 행동 유형 하나 하나가 전혀 그런 일을 해본 적이 없는 여왕개미를 통해 유전돼왔다. 또한 다윈은 할아버지, 아버지, 그리고 딸이 모두 수면 중에 오른 손으로 얼굴이나 콧등을 내리치는 이상한 습관이 3대에 걸쳐 유전돼왔다는 사례를 소개하며, 특정 잠버릇이 모방이 아니라 유전을 통해 반복돼 왔다는 사실을 강조하기도 했다( 다윈, 1998: 39, 각주). 그러나 다윈의 관심은 이상한 잠버릇과 같이 본능으로 전환된 습관의 구체적인 행위들을 나열하는 데 있지 않았다. 다윈은 습관이 무의식적 반사 반응을 관장하는 신경계통을 통해 유전된다는 사실과, 설령 신경계통에 각인된 무의식적 행동일지라도 새로운 자극에 반복적으로 노출되면 변이를 겪을 수 있는 신경학적 원리를 설명하는 데 주력했다. 다윈은 세 번째 원리인 ‘무의식적 표현의 원리’에서 감정표현의 사례를 들어 이와 관련된 주제들을 신경학의 용어로 설명했다. 먼저 그는 감정표현이 습관적으로 나타나는 무의식적 행동이며, 후대에 유전될 수 있다는 전제에서 출발했다. 다윈은 여러 지면을 통해 “감정표현이 무의식적 행동”이라는 것을 다양한 경험적 근거를 들어 강조했는데( 다윈, 1998: 35-36, 38, 44, 56, 70, 72), 이는 이 책을 출판하게 된 배경과 깊은 관련이 있다. 빅토리아 시대, 감정표현에 관한 담론은 당대 저명한 해부학자이자 자연신학자인 찰스 벨(Charles Bell: 1774-1842)[ 16]의 주장이 지배했다. 그는 1806년 『표현의 해부학과 철학』을 출판하여 창조주가 인간 사이의 원활한 소통을 위해 인간에게만 감정을 표현할 수 있는 안면 근육을 설계했다는 종교적 해석을 강조했다. 벨의 관점에 따르면 감정표현은 이성의 지배를 받는 의식적 행동이며 동물의 본능과는 무관한 것으로 간주됐다. 그러나 다윈이 『인간의 유래』(1871)에서 아래와 같이 『감정표현』의 출판 의도를 미리 밝힌 것처럼, 그는 벨의 주장에 맞서 감정표현이 동물 세계에서 진화해 온 산물이라는 점을 강조했다. ‘감정표현’이라는 주제는 철학적으로 심오하고 정치적으로 민감한 문제와 맞닿아 있었다. 다윈이 『감정표현』의 서문에서 기존 선행 연구들을 소개하며 ‘육체와 정신의 관계에 대해 기술한 책’, ‘감정표현에 관한 철학적 논의’ 혹은 ‘감정표현은 인간의 심리나 의식의 일반적인 법칙에 관한 논의’라고 기술한 바와 같이( Darwin, 1998: 7, 10, 16), 당시 감정표현에 관한 연구는 인간 정신의 기원이라는 민감한 쟁점을 관통하고 있었다. 다윈은 ‘무의식적 표현의 원리’에서 당시 반사 반응의 유전에 관한 신경학적 연구들을 논거로 삼아, 감정표현이 무의식적 행동으로서 동물 세계에서 유래해 온 것임을 규명하고자 했다. ‘무의식적 표현의 원리’의 핵심요지는 감정표현이라는 무의식적 움직임이 ‘감정’이라는 의식적 활동을 관장하는 두뇌를 매개하지 않고 척수나 교감신경계에서 자동적으로 일어난다는 데 있었다( 다윈, 1998: 65). 다윈은 당대 두 가지 신경학 지식을 적용하여 ‘무의식적 표현의 원리’를 분석했다. 첫째, 다윈이 첫 소제목으로 단 “신경계의 흥분은 신체에 직접 작용된다”에서 말하는 ‘신경계’나 세 번째 원리에서 자주 등장하는 ‘감각중추’(sensorium)라는 용어는 단지 두뇌만을 지칭하는 것이 아니라 척수나 교감신경계 등 여타의 신경계를 포함한 광의의 개념이다. 고대의 의학자, 갈렌(Galen: A.D. 129-199) 이후로 오직 두뇌만이 신경력의 발생부위이자 신경력을 온 몸으로 전달하는 기관으로 인식돼왔다. 두뇌는 유일한 감각중추로서 ‘센서리움 꼬뮤네’(sensorium commune)로 불리며 감각 정보를 운동 반응으로 매개하는 신경반응의 핵심 중추로서 여겨져 왔다. 또한 심장박동이나 호흡과 같은 생명활동의 근간이자 소화 및 배설 등 신체에서 일어나는 모든 생리적 현상을 조절하는 사령탑으로서 간주됐다. 특히 17세기 기계적인 자연철학을 집대성한 데카르트가 [ 그림 2]에서 묘사한 바와 같이, 오늘날 척수 반사로 알려진 무의식적 반사 반응도 두뇌에서 관장하는 것으로 설명됐다( 샤핀, 2002: 63-65). 이런 관점에 따라 두뇌가 모든 신경반응을 관장하고 척수나 교감신경과 같은 여타의 신경계들은 독립적인 기능을 수행할 수 없는 단지 두뇌에서 발원된 신경력의 전달 통로이거나 부속물로서 이해됐다( Neuburger, 1981: 101-102; Clarke, 1987: 55). 그러나 19세기에 이르러 프랑스의 비교해부학자 비샤(François Bichat: 1771-1802)의 ‘교감신경’(sympathetic nerve)에 관한 연구[ 17]를 필두로, 고대로부터 두뇌만을 유일한 신경력의 원천으로 인식해오던 두뇌중심적인 패러다임에서 벗어나는 대전환이 일어났다. 즉 두뇌에서만 일어나는 것으로 알려진 반사 반응이 척수는 물론 두뇌와 해부학적으로 연결되어 있지 않은 교감신경계에서도 똑같이 일어난다는 사실이 규명됐다. 특히 신경절 사슬로 이루어진 교감신경계에서도 반사 반응이 일어난다는 사실이 밝혀지면서, 두뇌없이 단순한 신경절 사슬로만 구성된 지렁이와 같은 무척추동물에 대한 연구가 인간을 포함한 척추동물의 정신 능력을 이해하려는 목적 하에서 수행되기도 했다. 이러한 관점에 따라, 19세기 신경과학자들은 마치 문어의 발에 수많은 두뇌가 존재한다고 주장하는 현대의 신경학자들처럼( Godfrey-Smith, 2018), 두뇌는 크고 복잡한 신경절 덩어리이며 개미의 신경절은 작은 두뇌들로서 간주했다. 이러한 주장은 1840년대 무렵에는 영국의 의과대학 교과서에 실릴 만큼, 의학 분야에서는 거의 상식적인 이야기가 됐다( Clarke, 1987: 48). 가령 1835년 요하네스 뮐러(Johannes Müller)는 토끼의 복강신경절(celiac ganglion)에 대한 자극이 고통이라는 감정을 유발할 수 있다는 실험 결과를 얻은 후, 자신이 집필한 생리학 교과서에 ‘교감신경이 감각능력을 지니고 있다’라는 머리말을 달아 한 섹션으로 다루었다( Clarke, 1987: 348). 또한 토드와 바우만이 집필한 영국의 대표적인 의학 교과서에는 아래와 같이 두뇌는 크고 복잡한 신경절 덩어리이며 척수는 신경절의 연속체로서 명명했다.

척수동물의 분류군에서, 두뇌와 척수는 서로 다른 신경계의 모든 부분들을 연결하는 중추를 형성한다. 전자[두뇌-필자]는 눈에 띄게 과장되어 부풀어있는 신경절들의 응집된 형태이다. …… 만약 동물의 생명활동을 지속시키는 척수를 절단한다면, 절단된 부분이 신체와 연결되어 있는 부분에 독립적으로 영향을 미친다는 것을 실험적으로 보여 왔다. 이러한 사실로부터 우리는 척수를 작은 신경절들로 융합되어 있어 하나의 신경절로서 간주할 수 있을 것이다(Clarke, 1987: 31).

19세기 신경과학은 반사 반응의 유일한 원천인 두뇌와 그런 기능이 부재한 것으로 간주되는 여타의 신경계로 엄격하게 구분하던 고대의 패러다임에서 벗어나, ‘신경절 신경계’(ganglion nervous system)라는 하나의 개념으로 두뇌를 포함한 모든 신경계의 기능을 설명할 수 있었다. 이와 비슷한 맥락에서 다윈도 ‘개미의 뇌’ 혹은 ‘지렁이의 지능’과 같은 표현을 즐겨 사용했다( 다윈, 2014: 88-90). 또한 수없이 많은 실험을 반복한 끝에 “식물의 뿌리 끝에 동물의 뇌와 같은 감각 중추가 존재한다”( Darwin, 2009: 573)는 사실을 발견하고 ‘식물의 뇌’[ 18]에 관한 저서를 출판하기도 했다( Darwin, 2009).

3) 습성이 유전되는 신경학적 토대: 반사 반응을 관장하는 신경계의 ‘기능’

19세기 신경과학이 반사 이론을 통해 결국 규명한 것은 신경계의 ‘구조’에 대한 이해 없이도 설명 가능한 신경계의 ‘기능’이었다. 두뇌라는 크고 복잡한 신경절 덩어리이든 사슬 형태의 단순한 구조로 구성된 척수나 교감신경계이든, 신경계의 구조나 형태적 특징과 상관없이 모두 동일한 반사 반응을 관장하는 신경계의 기능이 규명된 것이다. 19세기 신경과학의 패러다임의 전환은, 고대로부터 19세기 자연신학의 생물학적 결정론에 이르기까지 ‘구조가 기능을 결정하며 구조에 대한 이해 없이 생명현상을 설명할 수 없다’는 정통 해부학의 도그마에 대한 실험생리학의 도전 속에서 이루어졌다[ 19]. 특히 마장디나 G. 퀴비에와 같은 당대 신경생리학 분야의 권위자들은 기존의 ‘기능’에 대한 해부학적 ‘구조’의 우선적 지위를 박탈하고 대신 그 자리에 ‘기능’을 올려놓았다( Clarke, 1987: 13). 당대 신경과학 분야의 한 축을 이루었던 신경생리학은 두뇌를 비롯한 모든 신경계의 기능은 폐나 심장과 같은 여타의 기관들과 달리, 구조로부터 상대적인 독립성 혹은 자율성을 지니고 있다는 사실을 강조했다. 신경계의 기능 자체가 외부 세계를 감각하는 것이기 때문에 타고난 구조나 형태와 같은 내재적 요인에 완전히 종속되지 않는 ‘특이성’이 존재한다는 것이다. 이 글의 2-3에서 다룬 바와 같이, 다윈도 1830년대 후반에 ‘해부학적 구조가 본능을 결정한다’는 자연신학의 결정론을 비판하며, “구조 이전에 본능(기능)이 먼저 존재했(다)”으며 “습성”, 즉 기능이 “구조를 낳는다”는 유사한 결론에 이르렀다( Darwin, 1987: 255, 301). 이러한 맥락에서 다윈은 인간의 정신은 두뇌를 들여다보지 않고도 두뇌의 기능으로서 표출되는 행위의 맥락에 대한 이해를 통해 설명될 수 있다는 통찰을 제시했다. 이러한 사실은 반사 반응이 신경계의 구조적 특징에 종속되지 않는 유전 메커니즘을 통해 자손 세대에 전달될 수 있다는 것을 뒷받침했다. 즉 동물의 습성과 같은 행동의 유전은 당연히 신경계를 통해 전달되지만 신경계의 ‘구조’보다는 반사 작용을 관장하는 신경계의 ‘기능’을 통해 이루어진다는 것을 의미했다. 실제로 다윈이 적극적으로 수용했던 신경과학 지식은 의지적 행동이 습관화를 통해 무의식적 움직임으로 전환되어 척수나 교감신경계와 같이 반사의 원리를 관장하는 신경계의 기능을 통해 유전된다는 이른바 행동이 유전되는 신경학적 토대를 제공했다. 다윈이 『감정표현』을 출판할 무렵인 1870년대 신경학 분야는 습관적 반응이 반사의 원리를 통해 유전된다는 방대한 신경학적 연구들이 축적돼 있었기 때문에 다윈은 큰 어려움 없이 자신의 논리를 뒷받침하는 증거들을 제시할 수 있었다. 가령 아래 다윈이 제시한 것처럼 무의식적으로 일어나는 재채기는 본래 몸속의 이물질을 배출하려는 의지적 행동에서 유래해 온 대표적인 반사 반응이었다.

재채기의 반사 원리는 다윈이 『감정표현』을 출판하기 40년 전에 척수 반사의 원리를 규명한 마샬 홀이 런던동물학회에 제출한 논문에서 이미 검증됐다. 홀은 논문에서 감정이나 자유의지를 관장하는 두뇌의 의식적 활동과 상관없이 타고난 척수와 같은 신경계에서 아주 미세한 자극에 의해서도 반사 반응이 일어날 수 있다고 주장했다. 그는 습성이 유전되는 신경학적 근거로서 호흡·재채기·구토·간지럼과 같이 때로는 의식적이고 또 한편에서는 무의식적으로도 발생하는 반사 반응의 사례들을 제시했다( Clark, 1987: 116). 다윈은 신경절에서 일어나는 반사 반응을 연구했던 신경학자들처럼 감정표현이 유전되는 신경학적 토대로서 교감신경계의 기능에 주목했다. 그는 감정표현도 재채기와 동일한 신경학적인 원리에 따라 척수나 교감신경계에서 관장하는 무의식적 반사 반응이라는 사실을 논증했다. 즉 감정 상태에 따라 다양한 종류의 행동이 동반되는데, 가령 극도로 긴장하거나 공포를 느낄 때 머리털을 곤두세우며 식은땀을 흘리는 등의 신체 반응이 의지와 상관없이 일어난다는 것이다. 다윈은 아래 인용문에서 서술한 바와 같이 부끄러움이라는 감정 상태를 느끼는 것은 두뇌이지만 얼굴이 붉어지는 감정표현은 의지가 아닌 혈관의 수축 운동을 관장하는 교감신경계에서 자동적으로 일어난 무의식적 반사 반응이었다.

다윈은 얼굴 표정과 관련된 감정표현을 분석하면서, 안면 근육의 수축운동에 관여하는 신경계에서 일어나는 반사 원리의 유전을 통해 무의식적으로 얼굴 표정을 짓게 된다고 기술했다. 다윈은 당대 권위 있는 해부학자들이 의지와 무관하게 움직이는 코의 파리미드 형 근육[ 그림 3의 D]에 관해 연구했던 자료들에 기초해서, 슬픔이나 고통을 느꼈을 때의 표정이 유전적으로 계승된 무의식적으로 움직이는 안면 근육의 산물이라는 점을 아래와 같이 설명했다.

인간은 슬픔이나 고통을 받을 때 눈썹이 기울어진 모습이 나타난다. 유아들은 배고픔 또는 고통을 느낄 때 비명을 지르는데 이때 혈액 순환이 영향을 받아 눈에 피가 고이게 된다. 따라서 눈 주위의 근육은 이를 억제하기 위해 강하게 수축되며 자손 대대로 이러한 행동은 확고히 굳어져 계승된다. …… 이들 근육 중에서 코 주위의 피라미드형 근육은 다른 근육들에 비해 의지와는 무관하게 움직이며 그 근육이 수축되면 안면 근육의 중앙 부분이 수축된다. 이 결과 양 눈썹의 안쪽 끝이 치켜 올라가며 이마 부분에 주름이 생기게 되는데 이것이 고통과 슬픔을 나타내는 전형적인 표현이 되는 것이다(다윈, 1998: 323).

다윈이 적용한 두 번째 신경학 지식은 신경력이 신경세포체에서 신경돌기 방향으로만 전달되어 미세한 자극에도 연쇄반응이 자동적으로 일어날 수 있는 이른바 ‘신경력의 전달 원리’에 관한 것이었다. 이 원리의 핵심요지는 무의식적 반사 반응을 관장하는 신경계가 아주 미세한 자극에도 예민하게 반응하며 그러한 반응이 마치 연쇄반응처럼 빠르게 일어난다는 데 있었다. 19세기 신경과학은 고대로부터 모든 신경계는 두뇌에서 뻗어 나온 신경섬유들이라는 관념을 뒤집었다. 저명한 신경과학자인 J. 뮐러와 그의 제자 로버트 레막(Robert Remak)은 모든 신경절의 응집체는 신경력을 방출하는 원천이며 이곳에서 발원한 신경섬유를 통해 전신으로 신경력이 자동적으로 전달된다는 사실을 규명했다( Clark, 1987: 90). 즉 두뇌와 연결되어 있지 않은 교감신경계도 아주 미세한 자극에 연쇄적으로 반응하여 마치 두뇌처럼 온 몸으로 신경력을 전달할 수 있다는 것이다. 19세기를 대표하는 유명한 신경생리학자 베르나르(Claude Bernard)도 심장박동이나 호흡과 같은 신체의 생리현상이 자동적으로 일어나며, 심장박동이 두뇌가 인지할 수 없는 미세한 자극에 반응한다는 사실을 주장해왔다( 다윈, 1998: 67). 다윈은 감정표현도 심장박동이 자동적으로 반응하는 것과 마찬가지로 ‘감정’이라는 두뇌의 의식적 활동과 상관없이 아주 미세한 자극을 통해서도 나타날 수 있다는 것을 동일한 신경학의 원리로 설명했다. 그는 무의식적 표현들은 교감신경계와 같은 “감각중추로부터 직접 영향을 받아 일어난 현상”이며, “신경력이 신경세포의 연결 상태에 따라 특정 방향으로 전달된다”거나 “처음에 자극이 전달된 신경세포로부터 방출되는 신경력의 방사” 혹은 “습관적으로 사용되는 통로를 통한 신경력의 흐름” 내지 “신경반응의 연쇄작용”이라는 메커니즘에 의해 일어난다는 점을 반복해서 강조했다( 다윈, 1998: 65, 67, 69, 71, 77). 다윈은 허기진 사람 앞에 음식을 갖다 놓으면 배고픈 표정을 감출 수 있지만 침이 분비되는 것을 막을 수 없는 현상을 베르나르가 언급한 미세한 자극에 따른 반사 반응의 원리로서 아래와 같이 설명했다.

심장에도 비슷한 영향이 주어지는데 이것은 주로 의식의 지배를 받지 않는 무의식적 영향이 대부분이다. …… 이것은 이미 설명했던 연쇄작용의 원리에 의해 설명할 수 있다. 즉 고통이나 노여움과 같은 감정 상태에 처하면 습관적으로 근육의 활동이 촉진되는데 이 경우 심장으로의 신경력의 흐름이 많아지게 된다. …… 노여움에 가득 찼을 경우 자신의 몸을 움직이는 근육은 다소나마 통제할 수 있지만 심장의 박동이 거세어지는 것은 막을 수가 없는 것이다. …… 안면 근육도 심장의 경우와 같은 방식으로 조그만 감정의 자극에 의해 무의식적으로 움직이게 된다. 얼굴을 찌푸리는 것도 의지와는 무관하게 나타나는 움직임이며, 슬픔에 차 있을 때 표정을 감출 수는 있지만 눈물이 흘러나오는 것은 억제할 수는 없다. 허기진 사람 앞에 음식을 갖다 놓으면 겉으로는 배고픈 표정을 감출 수 있지만 침이 분비되는 것을 막을 수는 없다(다윈, 1998: 73).

교감신경계가 미세한 자극에도 예민하게 반응한다는 사실은 다윈에게 무의식적 반사 반응이 빠르게 변이를 겪을 수 있는 신경학적 설명을 제공했다. 즉 무의식적 반사 반응이 신경계에 각인되더라도 교감신경계와 같은 신경절은 아주 미세한 자극에도 반응하기 때문에 강력한 자극에 노출되면, 심리나 행동 패턴은 물론 심지어 잘 변하지 않는 것으로 알려진 신체 형질도 급격한 변이를 겪을 수 있었다. 가령 단두대로 향할 공포로 밤을 지새운 프랑스의 왕비 마리 앙투아네트가 하룻밤 사이에 머리가 하얗게 변했던 것처럼, 다윈은 극도의 공포 후의 머리카락의 색이 급격하게 변하는 신경학적 이유를 교감신경계와 같은 “신경계의 직접적인 영향을 받아 생긴 현상”으로서 설명했다( 다윈, 1998: 65). 다윈은 ‘무의식적 표현의 원리’를 통해 무의식적 행동이 유전되는 신경학적 원리를 두 가지 측면에서 강조했다. 하나는 습성이든 본능이든 무의식적 행동이 후대에 전달되는 신경학적 토대로서 두뇌 외에도 교감신경과 같은 원시적인 신경절 사슬에 주목했다는 점이다. 평생에 걸쳐 인간중심적인 관점에 반대 온 다윈은 오로지 두뇌에만 천착하여 인간 정신을 분석하는 연구 경향에 대해 비판적이었다. 다윈의 관점에 따르면 두뇌는 어떤 신비로운 물질이 아니라 지렁이의 단순한 신경절 사슬과 마찬가지로 외부의 자극과 유기체의 반응을 반사의 원리로서 매개하는 아주 크고 복잡한 신경절 덩어리인 것이다.

그러나 두뇌중심적인 패러다임에 대한 다윈의 비판적 문제의식은 두뇌가 아니라 달팽이의 신경절을 들여다봤던 캔델처럼, 지렁이의 신경절을 들여다 봐야 인간의 본질을 알 수 있다는 것이 아니었다. 또한 오늘날 도킨스가 주장하듯 이기적이거나 이타적인 행동이 유전자에 프로그램화 되어 후대에 전달된다고 주장한 것처럼, 교감신경계에 행동 유형들 하나하나가 각인돼서 유전된다고 생각하지도 않았다. 행동의 유전원리와 관련해서 다윈이 도달한 결론은 실제로 후대에 전달되는 것은 외부 자극에 민감하게 반응하는 신경학적 원리, 즉 반사의 원리를 관장하는 신경계의 기능이 유전된다는 것이다. 다윈이 『감정표현』에서 논증한 바와 같이, 유전 가능한 정신 능력은 감정이라는 의식적 속성이 아니라 감정표현이라는 무의식적 움직임이며 실제로 후대에 전달되는 것은 무의식적 움직임을 관장하는 신경계의 기능인 것이다. 다윈은 이러한 신경계가 미세한 자극에도 연쇄반응을 일으켜 자동적으로 반응할 만큼 외부 자극에 민감하다는 사실을 강조했다. 요컨대 다윈은 본능이 두뇌나 신경계에 각인되어 타고나더라도 외부 자극에 지속적으로 노출되면 변이를 겪을 수 있는 신경학적 원리를 당대 최첨단 신경학 이론인 반사의 원리로 뒷받침했다.

5. 맺음말: ‘행동의 유전’에 관한 다윈의 연구가 지닌 현재적 의의

본 연구의 의의는 다윈이 행동의 유전 및 진화를 설명하는 원리로서, 자연선택설보다 획득형질의 유전이론에 주목했던 의미를 조명하는 데 있다. 획득형질의 유전이론은 수 백 수 천 만년의 지질학적인 시간대에서 느리게 작동하는 자연선택과 달리, 한 두 세대라는 비교적 짧은 시간대에서 빠르게 일어나는 본능의 변이를 설명할 수 있었다. 즉 본능이 두뇌나 교감신경계에 각인되어 타고나더라도, 환경의 변화를 감지함으로써 촉발된 습성과 긴밀하게 연결돼 있기 때문에 본능은 후천적 경험을 통해 변할 수도 있었다. 다윈이 적용한 신경학 이론 역시, 반사 반응을 관장하는 거의 모든 신경계가 아주 미세한 자극에도 예민하게 반응한다는 사실을 경험적으로 입증하여 본능의 가변성에 관한 신경학적 근거를 제공했다. 이러한 연구들은 다윈이 『종의 기원』의 여러 지면에서 “가축의 본능은 …… 단기간에 전해져 온 것이다” 혹은 “본능의 변화는 …… 1년 가운데 다른 계절, 또 다양한 환경 속에 있을 때 다른 본능을 가짐으로써 쉽사리 일어날 수 있다”고 한 주장들을 뒷받침한다( 다윈, 2009: 225, 221). 그러나 오늘날 다윈의 진화론을 계승한다는 도킨스나 사회생물학의 윌슨과 같은 신다윈주의 경향의 연구자들은 인간의 심리와 행동, 그리고 현대인의 본성이 두뇌나 유전자와 같이 타고난 생물학적 물질에 프로그램화 되어 있어 후천적으로 변할 수 없다고 주장한다. 이들은 ‘진화론’ 혹은 ‘자연선택’과 같이 다윈의 이론을 떠올리게 하는 용어들을 사용해서 본성의 불변성에 대한 자신들의 주장이 다윈의 진화론으로 뒷받침되는 ‘과학적 사실’임을 강변하지만, 실제 적용하는 분석틀은 다윈의 것과 완전히 상반된다. 가령 다윈은 자연선택설은 수 천 만년의 지질학적인 시간대에서 일어나는 “신체 구조의 적응상의 변화에 한정해서 주로 적용했고”( 다윈, 2006: 117), 행동이나 심리와 같은 정신적 속성의 진화의 원리는 비교적 짧은 시간대에서 작동하는 획득형질의 유전원리를 중심으로 설명했다. 하지만 신다윈주의 경향의 연구자들은 인간의 심리와 행동을 설명하는 데 있어 획득형질의 유전 이론은 아예 기각하고 오로지 자연선택설만을 적용한다. 심지어 진화심리학은 지질학적 시간대에서 느리게 작동하는 자연선택의 원리를 근거삼아 인간 본성의 불변성을 주장한다. 대략 1만 년에 이르는 인류의 역사적 경험은 자연선택의 시간대에서 찰나에 불과하기 때문에, 20만 년 전 석기 시대 원시인이 사바나에서 적응해 온 심리와 행동이 그대로 남아 현대인의 본성을 형성한다는 것이다. 가령 오늘날 여성이 육아와 가사를 전담하고 일부 남성들이 외도나 성매매와 같은 난교를 선호하는 경향이 석기 시대 때 사바나에서 대형 초식 동물을 쫓던 건장한 남성이 주도해 온 원시 사회에서 자연선택에 의해 적응되어 온 본성이라는 것이다. 그러나 최근 유전학과 지리학 등 다양한 분야의 경험적 연구에 토대를 둔 현대 고인류학의 분석은 진화심리학의 주장을 정면에서 반박하고 있다. 이러한 연구들은 다윈이 140여 년 전에 이미, “선천적으로 타고난 인간의 마음과 생활습관이 끊임없는 이주와 다양한 환경에서의 적응으로 쉽게 변할 수 있다”( 다윈, 2006: 100)고 한 주장을 21세기 경험적 자료로 뒷받침하며 진화심리학의 논리들을 반박하고 있다( 웰스, 2007). 다윈이 획득형질의 유전 이론을 통해 전달하고자 한 메시지는 크게 두 가지로 요약할 수 있다. 먼저 다윈은 19세기 자연신학자들이나 오늘날 신다윈주의자들이 아무 의심 없이 전제하는 것처럼, ‘본성이 타고난다는 의미를 넘어 변하지 않는다’는 것을 뜻하는 것이 아니라는 통찰을 제시했다. 신다윈주의자들의 관념은 ‘세 살 버릇은 죽을 때까지 유지되고’, ‘사람은 타고난 기질을 쉽게 바꿀 수 없다’ 등의 통념과도 상통한다. 그러나 다윈은 본성은 그저 유전적으로 부여된 정신적 속성일 뿐, 타고난다고 해서 꼭 변할 수 없다는 것을 의미하는 것이 아니라는 것을 명확히 했다. 선천성과 후천성은 항상 대립하거나 양립할 수 없는 것이 아니라 오히려 유기적으로 긴밀하게 연결되어 상호 영향을 미친다. 다윈은 획득형질의 유전이론을 통해 후천적 습성이 선천적인 본성을 형성하기도 하고, 그러한 본성 가운데 일부는 다시 새롭게 획득된 습성을 통해 변할 수 있다는 것을 증명했다. 따라서 다윈의 사유체계에서는 동서고금을 막론하고 현재까지 계속되는 ‘본성(선천성) vs 양육(후천성)’이라는 진부한 대립이 성립하지 않았다.

두 번째, 다윈은 본능과 같이 가장 원시적인 정신 능력이라 할 수 있는 무의식적인 기억조차도 외부 환경과의 상호작용을 통해 형성된다는 점을 반사의 원리로서 뒷받침했다. 오늘날 신다윈주의자들이 주도하는 인간 본성에 관한 담론이나 뇌과학, 정신과학, 인지과학(인공지능) 등 인간의 심리와 행동의 주제를 다루는 거의 모든 분야에서는 이기적인 행동과 같은 의식적 속성이 유전자에 코딩되어 있다는 도킨스의 주장이나, 인간의 자유의지가 전두엽 안쪽 부근인 ‘전대상구’(anterior cingulate sulcus)에 자리한다고 믿었던 F. 크릭의 주장( 크릭, 2015: 428-29)을 의심할 수 없는 하나의 과학적 사실로서 받아들인다. 이러한 지적 풍토는 인간의 본질이 두뇌나 유전자와 같은 생물학적 물질에 존재한다는 것을 전제하여 fMRI로 훑어보고 더 깊숙이 공략할 수 있는 연구방법만을 소위 ‘과학적인 것’으로 간주한다. 다윈이 살았던 시대에 골상학자들이 그랬던 것처럼, “두뇌에서 생각이 만들어지고 분비된다”고 믿기 때문이다. 물론 다윈도 두뇌가 정신 활동의 중추라는 사실을 부인하지 않았다. 다윈은 신경학 지식에 기초하여 두뇌가 아주 어린 시절의 경험을 오랫동안 저장할 수 있듯이, 척수나 온 몸에 퍼져 있는 말초신경계의 신경절 사슬도 ‘감정표현’과 같은 행동을 기억하고 후대에 전달할 수 있다는 점을 강조했다. 다윈에게 있어 두뇌는, 변할 수 없는 인간의 본성이라는 프로그램을 저장해 온 특별한 물질이 아니라, 외부의 정보를 반사의 원리로서 처리해 온 신경절 덩어리들 가운데 가장 크고 복잡한 감각중추인 것이다. 즉 두뇌를 포함해서 반사반응을 관장하는 모든 감각중추들은 환경과 이에 대한 유기체의 반응을 매개하는 물질인 것이지, “뇌 안에 내가 들어있다”는 식으로 인간 본질의 담지자이거나 사고(思考)의 근원이 아닌 것이다. 다윈은 실제로 행동이 유전되는 신경학적 토대는 이기적인 행동과 같은 행동 유형 하나 하나가 각인된 신경계의 구조가 아니라, 단순하고 기계적이지 않은 반사 반응을 통해 외부 세계를 매개하는 신경계의 기능이 유전되는 것임을 당대 신경학 이론으로 뒷받침했다. 다윈이 『감정표현』을 출판하기 30여 년 전부터 아래 인용문에서 주장한 바와 같이, 소위 ‘내 마음은 왜 이러는지’, 혹은 ‘저 사람은 왜 저렇게 행동하는지’는 두뇌를 들여다봄으로써 알 수 있는 것이 아니라 ‘나’와 ‘당신’이 발 딛고 서 있는 현실의 생활 조건에서 반응해 온 복잡한 행위의 맥락을 이해하는 데서 알 수 있는 것이다.

마지막으로 본 연구는 행동의 유전에 관한 다윈의 1차 문헌에 대한 분석의 토대 위에서, 인간의 심리와 행동, 그리고 인간 본성을 둘러싼 담론이 성장하는 데 기여하고자 한다. 다윈의 진화론을 언급하는 인간 행동에 관한 모든 연구들은 기본적으로 다윈이 이 주제와 관련해서 실제로 어떤 주장을 했고, 구체적으로 무슨 연구를 수행했으며, 그의 진화사상의 핵심 요지가 무엇인지를 엄밀한 분석을 통해 파악하는 데서 출발해야 할 것이다. 그러나 아쉽게도 신다윈주의자들의 연구서들은 ‘다윈의 진화론은 자연선택설’이라는 상식 수준의 개념만을 차용해서 인간 본성이라는 거대하고 복잡한 이야기를 다루고 있다. 진화심리학은 아예 ‘진화’를 자신들의 학문 타이틀로 내세우고 있지만 다윈의 진화론에 대해서 말해주는 것은 거의 없다. 사실 『종의 기원』의 7장인 「본능」을 한 번만 제대로 읽어봐도, 인간은 말할 것도 없고 개미와 같은 하등한 동물 수준에서도 ‘본능은 보편적이지 않으며 비교적 쉽게 변한다’는 다윈의 반복되는 주장을 어렵지 않게 발견할 수 있는데, 다윈의 이름을 빌려 ‘인간 본성은 보편적이며 변하지 않는다’고 주장하는 신다윈주의자들의 논리를 신뢰할 만한 과학적 분석으로서 평가하기는 어려울 것이다[ 20]. 이런 관행이 근 반 세기 가까이 지속되면서 다윈의 진화론에 대한 오해만이 아니라 인간 본질에 대한 진화론적 해석이 낳는 오류들도 점점 늘고 있다. 끝으로 본 연구가 ‘본성 vs 양육’을 중심으로 한 기존의 인간 본성에 대한 진화론적 담론을 해체하고, 본성과 양육의 유기적 결합을 통해 본성의 가변성을 주장해 온 다윈의 통찰을 재조명함으로써, 인간의 본질을 과학적으로 이해하는 데 조금이나마 기여할 수 있기를 기대한다.

그림 1.

참수된 개구리의 반사 반응 실험

Figure 1. Experiment of Reflex on the Decapitated Frog

그림 2.

데카르트, 두뇌의 반사 반응

Figure 2. Descartes, Reflex of the Brain

그림 3.

피라미드형의 코 근육 (D)

Figure 3. Pyramidal Muscle of the Nose (D)

References

다윈 찰스, 장순근 역. 『다윈의 비글호 항해기』 (서울: 가람기획, 2006).

다윈 찰스, 송철용 역. 『종의 기원』 (서울: 동서문화사, 2009).

다윈 찰스, 최훈근 역. 『지렁이의 활동과 분변토의 형성』 (서울: 지식을만드는지식, 2014).

다윈 찰스, 최원재 역. 『인간과 동물의 감정표현에 관하여』 (서울: 서해문집, 1998).

다윈 찰스, 김관선 역. 『인간의 유래』 (파주: 한길사, 2006).

라마르크·장 바티스트, 이정희 역. 『동물철학』 (서울: 지식을만드는지식, 2009).

Clarke Edwin·Jacyna L. S., Nineteenth-Century Origins of Neuroscientific Concepts (London: University of California Press, 1987).

Darwin, Charles, Charles Darwin's Notebooks, 1836-1844: Geology, Transmutation of Species, metaphysical Enquiries, Paul H. Barrett, Peter J. Gautrey, Sandra Herbert, David Kohn and Sydney Smith trans. and ed., (UK: Cambridge University Press, 1987).

Darwin Charles, The Expression of the Emotions in Man and Animals PaulEkman, translator. (Glasgow: HarperCollinsPublishers, 1998).

Darwin Charles, The Power of Movement in Plants Francis Darwin, ed. (UK: Cambridge University Press, 2009).

Darwin Charles, “The Variation of Animals and Plants under Domestication vol. 2,”, Paul H.·Barrett R. B.·Freeman , eds. The Works of Charles Darwin (NY: New York University Press, 1988).

Gruber Howard, Darwin on Man: A Psychological Study of Scientific Creativity (London: Wildwood House, 1974).

Neuburger Max, The Historical Development of Experimental Brain and Spinal Cord Physiology before Flourens (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1981).

Todd R. B·Bowman W., The Physiological Anatomy (London: Marchant Singer, 1839-1847).

굴드 스티븐 제이, 홍욱희 · 홍동선 역. 『다윈 이후』 (서울: 범양사출판부, 1997).

도킨스 리처드, 홍영남 · 이상임 역. 『이기적 유전자』 (서울: 을유문화사, 2010).

데스몬드 에이드리언·제임스 무어, 김명주 역. 『다윈평전: 고뇌하는 진화론자의 초상』 (서울: 뿌리와이파리, 2009).

라마찬드란 빌라야누르, 신상규 역. 『라마찬드란 박사의 두뇌 실험실』 (서울: 바다출판사, 2007).

로즈 힐러리·스티븐 로즈, 김명진·김동광 역. 『급진과학으로 본 유전자·세포·뇌』 (서울: 바다출판사, 2015).

랠런드 케빈·길리언 브라운, 양병찬 역. 『센스 앤 넌센스』 (서울: 동아시아, 2014).

리스 데이·스티븐 로즈, 김재영·박재홍 역. 『새로운 뇌과학』 (서울: 한울아카데미, 2010).

박 성관, 『종의 기원: 생명의 다양성과 인간 소멸의 자연학』 (서울: 그린비, 2010).

보울러 로버트, 한국동물학회 역. 『찰스 다윈』 (서울: 전파과학사, 1999).

브라운 재닛, 이경아 역. 『찰스다윈평전: 1859-1882』 (서울: 김영사, 2010).

샤핀 스티븐, 한영덕 역. 『과학혁명』 (서울: 영림카디널, 2002).

색스 올리버, 장호연 역. 『뮤지코필리아』 (서울: 알마, 2010).

웰스 스펜서, 채은진 역. 『인류의 조상을 찾아서』 (서울: 말·글빛냄, 2007).

장 대익, 『다윈의 서재』 (서울: 바다출판사, 2015).

캔델 에릭, 전대호 역. 『기억을 찾아서』 (서울: 알에이치코리아, 2014).

크릭 프랜시스, 김동광 역. 『놀라운 가설: 영혼에 관한 과학적 탐구』 (서울: 궁리, 2015).

포더 제리, 김한영 역. 『마음은 그렇게 작동하지 않는다』 (서울: 알마, 2013).

포스터 존 벨라미·브렛 클라크·리차드 요크, 박종일 역. 『다윈주의와 지적설계론』 (일산: 인간사랑, 2009).

핑커 스티븐, 김한영 역. 『빈서판』 (서울: 사이언스북스, 2009).

한선희, 「다윈, 본성은 변한다」, 김세균 엮음, 『다윈과 함께』 (서울: 사이언스북스, 2015).

Berkowitz Carin, Disputed Discovery: Vivisection and Experiment in the 19th Century, Science Direct 30 (2006), pp. 98-102.

Bynum William, The Anatomical Method, Natural Theology, and the Functions of the Brain, The History of Science Society 64 (1973), pp. 445-468.

Ekman Paul, Darwin and Facial Expression: A Century of Research in Review (Los Altos, CA: Malor Books, 2006).

Godfrey-Smith Peter, Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life (UK: William Collins, 2018).

Jablonka Eva·Lamb Marion J., Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and symbolic Variation in the History of Life (London: The MIT Press, 2006).

Jacyna Stephen, The most Important of All the Organs: Darwin on the Brain, Brain: A Journal of Neurology 132 (2009), pp. 3481-87.

Montgomery William, Charles Darwin’s Thought on Expressive Mechanisms in Evolution, Gail Zivin, ed. The Development of Expressive Behavior (London: Academic Press, 1985).

Park Chung-Mo et al, Stem-piped light activates phytochrome B to trigger light responses in Arabidopsis thaliana roots, Science Signaling 9 (2016), pp. 1-8.

Richards Robert, Instinct and Intelligence in British Natural Theology: Some Contributions to Darwin’s Theory of the Evolution of Behavior, Journal of the History of Biology 14 (1981), pp. 193-230.

Richards Robert, Darwin and the Emergence of Evolutionary Theories of Mind and Behavior (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

Rose Hilary·Rose Steven, Can Neuroscience Change Our Minds? (UK: Polity Press, 2016).

Rose Steven, The Making of Memory: From Molecules to Mind (London: Vintage, 2003).

|

|