한국의 결핵관리와 보건소: 해방 후부터 1970년대 후반까지†

Public Health Center on Tuberculosis Management in Korea: From 1945 to the Late 1970s

Article information

Abstract

Tuberculosis (TB) was called “ruinous disease” in colonial Korea. However, it is no longer a threat to the lives of the Korean people. Public Health Centers (PHC) have played a role in the reduction of TB prevalence by providing free medical treatment and vaccination. PHCs are valued highly for suggesting the possibility of TB suppression. Despite these outcomes, the achievements of PHCs may be slightly overstated from a therapeutic perspective. PHCs could not prevent and treat TB well in their conditions at the time in Korea. The concept of PHC in Korea that emphasizes prevention rather than treatment came from the US. There is a need to reevaluate the achievements of PHCs in TB control.

The South Korean government established an anti-TB network system named “Health-Net” in 1962. PHCs were the primary institutions against TB. The “100,000 Tuberculosis Patients Registration Program” was conducted by the government through PHCs, which was an effective anti-TB program. The success of the registration program was a result of the effort by PHCs and anti-TB private organizations. Free medications distributed by PHCs helped to decrease mortality due to TB.

The implementation of the “Tuberculosis Prevention Act” in 1968 strengthened the management function of PHCs. A larger anti-TB budget by the law made new prescriptions possible, including second-generation medications. It also enabled the recruitmen of more manpower for TB control, finding TB patients, and BCG vaccination.

However, there were some limits of PHCs’ therapeutic role in these achievements. At first, the lower cure rate in patients receiving medical care at PHCs was a main problem. The fact that PHCs accounted for nationwide TB patients was another problem. It is unclear that PHCs had an active role in TB management. There were no specific TB treatment programs except the follow-up treatment dependent on the only one medication.

PHCs in the 1960s and 1970s achieved the results of patient registration and free treatment in TB control, but there was a limit to their therapeutic function.

1. 머리말

식민지 조선부터 결핵은 “망국의 병(亡國之病)”, “패가망신하는 병(敗家亡身之病)”으로 불리는 만성 전염병[1,]이었다[2,]. 해방 이후에도 전체 국민의 100만 명 이상이 결핵에 걸려 있었고, 매년 3,000~4,000명 이상이 결핵으로 사망했다[3]. 결핵은 국민에게 두려운 존재였다.

60년 정도가 지난 지금의 대한민국은 결핵의 공포에서 벗어났다. “OECD 가입국 중 가장 높은 유병률을 보인다”는 뉴스가 종종 보도되지만[1,], 여기에 관심을 두는 국민은 많지 않다[5,]. 설사 결핵에 걸렸다 하더라도 세 종류의 결핵약을 6개월만 꾸준히 복용하면 대부분 완치되기 때문이다(질병관리본부 외, 2017: 34). 결핵으로 사망하는 사람도 거의 없어 이제 결핵은 과거의 악명 높은 질병이 아니다.

이러한 결핵관리 성과에는 보건소의 역할이 있었다. 한국의 보건소는 1945년 미군정법령 제1호에 기반하여 1946년 서울에 모범보건소가 설치된 것을 시발점으로 보고 있다(이무식, 2018: 36). 보건소는 각종 전염병 예방을 담당한 기관으로 특히 결핵관리에서 진단과 치료를 일선에서 담당한 기관이었다. 최근 보건 관련 보고서와 연구는 보건소의 결핵사업을 성공적으로 기술하고 있다. 보건소는 “결핵의 유병률을 낮추는 데 공헌”하였고(보건복지부, 2015: 123), “결핵 박멸의 가능성을 제시”한 것으로 언급하였다(대한보건협회, 2014: 78). WHO에서도 보건소 조직에 의한 한국의 결핵관리를 성공적으로 평가하기도 하였다[6].

그러나 이러한 성과에도 불구하고 보건소의 역할은 다소 과장되어 있을 수 있다. 해방 이후 열악했던 한국의 보건상황에서 보건소가 국가적인 결핵관리를 수행하기에는 어려운 환경이었다(보건사회부, 1981: 41). 해방과 전쟁 이후 창궐하는 급성전염병을 관리하기에도 보건소는 벅찼다. 보건교육기관이 부족하여 배치할 전문인력은 부족했으며, 1960~70년대까지도 보건예산은 정부의 총 재정규모의 1% 수준에 불과하여 보건소의 실질적인 결핵관리의 역할을 기대하기는 어려웠다(보건복지부, 2015: 4-9). 또한 미국으로부터 도입된 예방 중심의 보건소 개념이 한국에도 영향을 주었기 때문에[7], 동반 치료사업이 필요했던 당시 상황에서 보건소의 역할에는 한계가 있을 수 있다는 의구심이 제기될 수 있다. 결핵사업의 성과에서 보건소의 재평가가 필요한 이유다. 이 글은 이러한 물음에서 출발한다.

한국의 결핵에 관한 연구는 꾸준히 이루어져 왔다[8]. 대한결핵협회에서 발간한 『한국결핵사』는 한국의 결핵관리를 시대순으로 서술한 저서이다. 박윤재, 최은경, 박지영의 연구는 주로 식민지 시대에 결핵을 다루었으며, Kim 등의 연구는 한국 결핵관리에서의 WHO의 역할에 대한 연구이다. 그러나 이 연구들은 개괄적인 내용을 다루고 있거나, 본 연구와 시기나 대상이 일치하지 않는다. 한국의 결핵관리에서 보건소의 역할에 초점을 맞춘 연구가 필요하다.

이 논문은 보건소가 본격적으로 설립되기 시작한 해방 이후부터 결핵활동을 왕성하게 펼쳤던 1970년대 후반까지를 연구 기간으로 삼았다. 보건소가 결핵관리에서 어떠한 역할을 했는지, 보건소의 구체적인 활동 검토를 통해 보건조직체계에 따른 결핵관리의 역할과 치료 측면에서의 성과와 한계를 재평가하고자 한다. 보건소 활동에 대한 고찰은 보건사회부에서 발간한 백서 등의 정부 문서와 대한결핵협회의 잡지인 『보건세계』, 단행본 『한국결핵사』 등을 주로 참조하였다.

2. 해방 후부터 1967년까지: 보건소 결핵활동의 시작

1) 국가 결핵관리체계에서 보건소의 역할과 변화 과정

해방 이후 국가의 결핵관리는 산발적인 수준에 그쳤다(대한결핵협회, 1998: 400). 국가사업보다 오히려 조선결핵예방협회, 한국결핵협회, 기독교의사회, 결핵대책위원회 등 민간단체[9]들의 활동이 더욱 활발하게 이루어지는 형국이었다.

해방 이후 현대적인 결핵관리체계는 미(美)군정의 도움을 받은 “모범보건소(模範保健所)”로부터 시작되었다(이종학, 1963: 6). 1947년까지 모범보건소를 포함하여 경상남도와 전라북도까지 전국 보건소는 세 곳에 불과하였으나, 대한민국 정부수립 이후 「국립중앙보건소 직제」가 마련되면서 그 수는 점차 증가하였다(이종학, 1959: 4). 보건소의 결핵사업은 주로 BCG 접종 등의 예방사업과 보건요원의 훈련을 통한 결핵환자의 보건지도였다[10,]. 모범보건소 등 일부 보건소에서는 환자에 대한 진료와 수술을 시행하기도 하였다(대한결핵협회, 1998: 437).

한국전쟁이 발발하면서 보건소는 예산과 직원 수 감소를 견디지 못하고 기능이 축소되었다. 그러나 전쟁 중에도 국제연합(UN)의 원조를 받아 400여 개소의 보건진료소의 명맥은 유지될 수 있었다(보건복지부, 2015: 90). 전쟁 이후 정부는 1956년부터 「보건소법」을 시행하여 보건소 설치 기준을 재정비하였다. 덕분에 각 시·군마다 보건소가 설치되었는데, 이 기관이 추후 결핵관리를 위한 보건소망의 뼈대가 되었다.

모범보건소는 국립중앙보건소로 이름을 바꾼 뒤 1958년에 국립중앙결핵원[11,]과 중앙성병원, 중앙간호연구원을 흡수, 통합하였다. 이때 수백 명의 국립중앙결핵원의 결핵환자가 모범보건소로 이관되었는데, 이는 국립중앙보건소의 업무 과다로 이어졌다. 그간 맡고 있던 결핵사업은 민간단체로 이양될 수 밖에 없었다. 이 사건을 기점으로 국가의 결핵사업은 축소되기 시작하였다[12]. 정부가 민간에 의존하는 이 같은 상황은 정부의 결핵예산의 증액되기 시작한 1970년대까지 지속되었다.

1950년대 말 WHO는 5년간 결핵관리 자금을 원조하는 조건으로 한국에 국가 결핵관리 프로그램을 제안하게 되었다. 이 프로그램은 각 지역에 결핵관리를 담당할 행정기관을 세우고, 관리인력에 대한 훈련을 시행하며, 지역 자체의 종합적인 결핵 프로그램을 개발하도록 하는 것이었다. 정부는 이에 동의하였고, WHO는 프로그램 시작과 함께 결핵고문관과 간호원, 자문위원을 상주시켰다. WHO는 결핵을 관리할 기구를 보건소로 삼고, 자신들의 성과를 내고자 했다[13].

WHO 프로그램이 진행 중이던 1961년, 군사정변이 발생하였다. 신(新)정부는 WHO의 결핵관리 프로그램 목적과 유사한 생각을 하고 있었다. 그들은 국가 조직을 통해 결핵을 해결하려는 의지가 강했다. 정부는 결핵퇴치의 주요 목적을 국민 보건향상에 두었다. 그러나 경제발전을 강조한 정부는 결핵으로 인한 노동력의 손실을 묵과할 수 없었다[14,]. 결핵관리를 수행할 국가적인 조직망이 필요했고, 보건소는 가장 적합한 기관이었다. 그러나 국가적 관리를 위해 보건소 조직은 재정비가 필요하였다. 당시 보건사회부장관이었던 정희섭(鄭熙燮, 1920-1987)[15,]은 보건소망을 통한 결핵관리의 필요성을 다음과 같이 피력하였다[16].

과거의 조직으로는 결핵환자의 치유나 증가를 헤아릴 수 없고, 이중 등록이나 등록기피가 많아 체계적인 사업이 필요하다. 국가의 능력으로는 단시간 내에 결핵환자 격리에 필요한 병상 확충이 어렵기 때문에 전국의 보건소, 공의(公醫)진료소, 대학병원 및 시·도립병원, 보건관계연구소, 시험소 등의 공공기관을 지원기관으로 하는 일원화된 조직을 통한 결핵관리를 해야 한다.

1962년 「보건소법」의 전면 개정을 통해 이른바 “헬쓰-넷트”라는 보건의료조직망을 구축하였다(그림 1)[17,]. 보건소가 도시지역에는 인구 10만 명당 1개소, 농촌 지역에는 군마다 1개소씩 설치될 수 있도록 하였다[18]. 전국에 총 189개 보건소와 670개의 공의진료소, 59개의 지정진료소를 설립하여 환자의 등록과 치료를 맡도록 했다. 보건소는 결핵을 담당하는 일선 기관으로 시·군의 공중보건 활동의 핵심체가 되고, 공의진료소는 해당 면(面)민의 보건의료를 담당하며, 시·도립병원과 국·공·사립 종합병원은 지방 의료기구의 중심시설로 제반 시설과 인력을 바탕으로 한 보건소와 공의진료소의 보건사업 추진을 지원하는 것이 조직망의 주요 골자였다.

“헬쓰-넷트” 구성 초기의 보건소 운영은 쉽지 않았다. 결핵을 진단할 전문인력이나 기술력이 부족했다. 정부는 결핵관리의 대부분을 민간단체에 의존했다. 정부의 요청을 받은 대한결핵협회는 WHO의 지원을 받아 각 시도의 결핵검사소를 설치, 운영하였고, 검사소장을 배치하였다. 검사소에서는 보건소에서 촬영한 엑스레이를 판독하였고, 객담을 검사하여 결과를 보건소에 통보하였다. 보건소 검사요원의 보수교육도 대한결핵협회가 전담했다.

보건소의 경제적, 행정적 독립성도 보장되지 못했다. 보건소 예산은 부족하여 자체적인 운영이 어려웠다. 부족한 운영비는 시·군청의 지방비에 의존하는 곳이 많았는데[19,], 보건소 간호원의 월급이 없어 보건소장의 사비로 충당할 정도였다. 지리적으로도 시·군청과 인접하다 보니 시장이나 군수의 영향력에서 벗어나기 힘들었다. 시장이나 군수는 보건소의 인사권까지 행사하며 직원들을 자주 이동시켰고, 보건소는 업무의 일관성을 유지하기 어려웠다[20].

보건소의 상부기관인 보건사회부의 결핵관리 행정체계도 이원화되어 있었다[21,]. 결핵환자의 입원치료는 의정국(醫政局)에서 담당했고, 통원치료와 약품 관련 업무는 방역국(防疫局)이 관장하고 있었던 것이다. 결핵관리가 효율적으로 운영될 리 없었다. 보건사회부의 결핵관련 홍보도 부족했다. 결핵의 1% 정도밖에 발생하지 않던 뇌염에 대해서는 일간지를 통한 대대적인 홍보를 했으나, 결핵에 대해서는 전염경로, 유병률, 진단이나 치료방법에 대해 대국민 홍보와 교육이 부족했다[22]. 결핵에 걸리더라도 뇌염처럼 당장 사망에 이르지 않았기 때문이었다.

2) 보건소의 결핵등록과 치료사업의 시작

전국에 산재한 결핵환자를 등록, 치료하기 위해 정부는 환자 파악에 주력했다. 전쟁 이후 한국의 결핵환자는 전국적으로 100만 명 이상으로 추정되고 있었다[23,]. 결핵 확산을 막기 위해 환자를 신속히 찾아내어 보건소에 등록시키는 과정이 우선되어야 한다고 판단한 것이다. 정부는 보건소를 통해 “결핵환자 10만 등록사업”을 전개했다. 「결핵 및 나(癩)환자 등록과 구료지침」[24,]을 만들어 환자 등록의 기준으로 삼았다(대한결핵협회, 1998: 493-499). 이 등록사업은 약간의 강제성을 띠고 있었다. “관내 주민의 0.4%에 해당하는 결핵환자의 등록을 필하여야 한다”는 조항 때문이었다. 실제 보건사회부에서 일방적으로 무리한 목표량의 객담검사 수를 보건소로 할당하는 사건이 있었다[25]. 이처럼 결핵환자 등록 과정은 완전히 자발적이지 않았던 것은 신속한 환자 등록사업을 전개하려는 정부의 의지가 강하게 반영된 결과로 풀이할 수 있다.

보건소는 환자를 진단하기 위해 엑스레이와 객담검사를 이용했다. 보건소 내에 결핵실, 엑스레이실, 검사실을 갖추었고, 업무를 담당할 의사와 간호원, 결핵관리요원을 배치했다[26,]. 의사는 진료와 처방을 담당했고, 간호원은 결핵상담, 예방접종, 객담검사 및 혈청검사를 수행했다. 결핵관리요원은 객담검사와 지속적인 투약을 위한 우편, 가정방문을 하였다. 그러나 보건소의 영향이 미치지 못하는 무의촌(無醫村)이 문제였다. 정부는 “공의제도”를 이용하여 결핵관리를 담당할 의사를 동원할 계획을 세웠다[27,]. 1962년 「국민의료법」의 개정을 통해 의사들이 동원되어 공의로 배치되었다[28,]. 하지만 이 제도가 무난하게 정착된 것은 아니었다. 배치과정 자체에 강제성이 있었으므로 일부 의사들은 이를 거부했고[29,], 일부는 면허가 취소되기도 했다[30,]. 공의의 근무 사정도 무면허 의료업자나 돌팔이의사의 진료 방해로 인해 여의치 않았다. 지역주민이나 공무원도 공의의 존재나 역할을 잘 이해하지 못하기도 했다[31,]. 그러나 이들 덕분에 무의면(面)은 607개에서 168개로 큰 폭으로 감소할 수 있었고, 주민들에게 보건소의 역할을 알리는 순기능도 있었다[32].

등록된 결핵환자를 위해 정부는 “이소나이아지드”를 무료처방약으로 선택했다. 사실 보건소망이 확립되기 이전인 1954년부터 UNICEF, 민간구호물자(Civil Relief in Korea, CRIK), 주한미국사절단(U.S. Operations Mission to Korea, USOM-K), 한미재단(American Korean Foundation)[33,], 기독교세계봉사회 등 해외 원조기관은 한국정부에 1차 결핵약[34,]을 원조하고 있었고, 보건소에서도 일부 배포되고 있었다. 무료처방 정책이 본격화되면서 “이소나이아지드”는 모든 환자에 처방되기 시작했다[35].

결핵 치료의 역사에서 최초로 사용된 결핵약은 “이소나이아지드”가 아닌, 1944년 개발된 주사제 “스트렙토마이신”이었다. 그러나 일주일마다 주사를 맞아야 하는 번거로움과 어지러움, 청각손실 등의 부작용이 심했다. 게다가 결핵균을 사멸(bacteriocidal)시키지 못하고, 성장을 멈추게(bacteriostatic)만 했으므로, 단독 사용 시 내성이 발생했다. 반면 1951년 개발된 “이소나이아지드”는 복용이 쉬운 알약 형태였다. “스트렙토마이신”보다 부작용이 적고, 결핵균을 직접 사멸시키는 강력한 항생제였다[36]. 또한, 약물이 잘 체내에 흡수되어 중추신경계 등 신체 구석구석까지 약효가 미쳤다. 가격까지 저렴하고 효과가 뛰어났던 “이소나이아지드”는 당시 한국 상황에 가장 적합한 약제였다.

초기의 결핵환자 등록과 치료사업이 마냥 순조로운 것만은 아니었다. 검사결과를 판독할 인력이 부족하여, 검사소, 대학병원, 시·도립병원으로 필름이나 검체를 보내야 했다[37,]. 엑스레이 촬영기를 갖추지 못한 보건소도 있었는데, 검사 장비가 없는 지역의 주민은 장비가 있는 곳까지 방문하거나 장비를 장착한 순회 차량을 기다려야 했다(보건사회부, 1964: 66). 검사 장비가 있어도 무상 필름의 공급이 한정되어 있어 일부 환자만 검사를 받았다[38].

이처럼 객혈 등의 증상으로 보건소에 방문해도 검사를 받지 못한 사람들이 상당수 존재하였다. 증상이 있었으나 확진을 받지 못했기 때문에 이들은 정식 환자 장부에 등록되지는 못했다. 보건소는 이들을 “가(假)등록환자”라고 했다. 극히 일부분의 환자들은 등록 전부터 결핵약을 받기도 했으나, 대부분은 그렇지 못했다. 이들은 보건소마다 수백 명씩 있었는데, 증상이 있었음에도 검사와 투약을 받지 못해 보건소에 대한 불신은 상당하였다. 여건이 갖추어진 뒤 재방문을 요청해도 보건소에 오지 않는 경우가 많았다[39]. 대부분 보건소에서 먼 지역에 거주했기 때문이었다. 초기 결핵등록사업에서 가등록환자 문제는 보건소 등록사업의 한계를 노출했던 증거였다.

번거로운 진단 과정이나 투약 절차도 초기 결핵사업의 장애였다. 결핵을 진단받기 위해서는 보건소를 여러 번 방문해야 했다[40,]. 비싼 차비를 들이거나먼 거리를 걸어가야 했으므로 방문이 매우 번거로웠다. 결핵약을 받기 위해 제출해야 하는 서류도 문제가 있었다. ‘결핵투약’이라는 발급 사유가 적힌 주민등록증 서류를 보건소에서 제출해야 했기 때문이었다. 보건소로서는 본인 확인을 위한 조치였으나, 결핵이라는 낙인이 기록되는 것이 두려웠던 환자들은 동사무소에서 서류를 발급받는 것 자체를 꺼렸다[41].

결핵관리요원[42,]의 근무여건도 환자 등록과 관리를 어렵게 했다. 보건소마다 1명만 배치되어 있었던 이들은 많은 환자로 인해 과중한 업무에 시달렸다[43,]. 환자 추구(追求)조사를 위해 먼 지역까지 걸어야 했으며, 환자와의 면담 과정에서 항상 감염의 위험성에 노출되어 있었으나 감염방지를 위한 조치는 없었다. 지역에 따라서는 결핵업무 이외에 가족계획 등 다른 보건업무를 맡는 예도 있었다[44,]. 이들의 근무여건은 1980년대까지도 나아지지 않았다[45].

당시 결핵환자들은 빈곤층이 다수였고, 좁은 방에 많은 식구가 모여 사는 등 열악한 환경에 거주하였다[46,]. 가족 간의 전염이 빈번하여 환자 발생은 끊이지 않았다. 이들의 보건 의식이나 결핵에 관한 지식도 부족했다. 심지어 과학적인 진단 자체를 두려워하거나 믿지 않아 의사의 진찰을 거부하는 사람도 많았다[47]. 이들을 보건소의 진단을 받게 할 홍보가 필요했으나, 보건소가 어떤 일을 하는 곳인지 주민들은 잘 알지 못했다.

결핵환자 등록사업은 진단장비와 전문인력의 부족, 보건행정의 장애 등 여러 어려움에도 불구하고, 시행 5년 만인 1967년에 목표 수치였던 10만 명을 넘기게 되었다. 이 사업은 급성 결핵환자의 사망자 수를 줄이는데 공헌한 것으로 평가되기도 했으나, 등록 숫자에만 연연한 형식적이라는 사업이라는 논란도 동시에 제기되었다[48].

3) 보건소의 예산부족과 해결노력

결핵등록사업의 1차적인 목표 달성에도 불구하고 치료기관으로서의 보건소 역량은 부족하였다. 이러한 원인의 가장 큰 부분은 보건소에 배정된 예산이 부족했기 때문이었다. 넉넉하지 못한 예산으로 인해 처방되는 무료약의 많은 분량은 해외원조에 의존했다. 10만 등록사업에 사용될 무료 약품 10만 명분 중 7만 명분을 원조에 의존하였다[49,]. 원조 약품은 보건소로 원활하게 공급되지 않았고, 규칙적으로 투약받지 못하는 환자가 생겼다[50,]. 당시 보건소가 모든 환자에게 약을 무료로 배부하지 못한다는 것은 어느 정도 공인된 사실이었다. 일부 보건소는 약 60% 정도의 환자만 무료로 약을 공급하고 있었다[51,]. 충분한 약이 공급되지 못하자 보건소의 신뢰도는 하락했다. 약을 받은 환자조차 한 가지 약에 실망하기에 이르렀다[52]. 이미 일반병원에서 2가지 이상의 약을 섞어 쓰는 병합요법이 대중에게 알려졌기 때문이었다.

불규칙한 투약에 불만이 많았던 환자들은 민간병원이나 약국, 약방을 찾았다. 이미 민간 수입업자도 정식무역을 통해 완제품 결핵약을 수입했고, 당시에는 처방전이 없어도 약을 구입할 수 있었으므로, 병원 외 기관에서 쉽게 치료를 받을 수 있었다(대한결핵협회, 1998: 333). 그러나 약국에서의 치료로는 완치를 기대하기 힘들었다. 약사나 의약품 판매업자[53,]의 결핵에 대한 지식은 상대적으로 부족하여, 치료 기간을 정확하게 안내하지 못하거나, 적절한 약물을 선택하지 못했다[54,]. 보건소보다 치료비용도 비쌌으므로 경제적으로도 감당하기가 쉽지 않았다. 일반 병원을 기준으로 결핵환자 1명의 연간 치료비는 현재 화폐가치로 약 1,000만 원을 상회하였다[55]. 치료중단으로 인해 완치되지 못하면 내성(耐性)환자가 되었는데, 이들의 투병기간은 수년씩 지속되었다.

이 같은 내성환자는 보건소에 방문해도 치료약을 주지 않았다. 보건소의 “이소나이아지드”는 내성결핵균에는 효과가 미미했기 때문이었다. 보건소는 내성환자에게 “자비로 최신 결핵약을 투약 받으라”고 권유하거나[56,], 입원할 수 있는 국·공립병원에 소개를 해주었다[57,]. 그러나 병원 판정위원회에서 입원 여부를 결정했기 때문에, 중증도가 심했던 일부 환자만 혜택을 받을 수 있었다[58].

보건소 치료를 받지 못한 환자들은 장기간 치료에 지쳐 불안해했다. 조급한 마음에 치료기간을 단축할 방법을 찾았는데, 주로 돌팔이의사나 무면허 의료업자들의 민간요법이었다[59,]. 푸닥거리, 개소주, 뱀탕, 석유 마시기 등이나 자하거(紫河車)[60,], 천령개(天靈蓋)[61,] 등 비과학적 요법이 만연하였다. 이 방법들은 환자들을 경제적으로 어렵게 만들었다. 게다가 약물투여가 늦어지면서 치료 적기(適期)까지 놓치게 되는 원인이 되었다[62].

이러한 폐단을 막고 보건소 치료기능의 확보를 위해서 예산의 확보가 절실했다. 1965년에 최초로 실시된 1차 결핵실태조사에서 기존의 추측 결핵유병률보다 훨씬 높은 5.1%의 유병률이 발표되고, 훨씬 많은 결핵환자가 있는 것으로 조사되자, 결핵예산을 증액하자는 주장은 탄력을 받게 되었다. 당시 국가예산은 대부분 국방이나 경제 분야에 사용되고 있었고, 보건예산의 비중은 극히 적었다(보건사회부, 1964: 71). 심지어 정부의 결핵예산은 모금으로 충당하던 대한결핵협회의 예산보다 적었다. 1960년의 170여만 원이었던 정부예산은 결핵협회의 4분에 1의 수준이었던 것이다.

보건소망이 구축되면서 결핵관리 예산이 일차적으로 증가하기는 했으나, 1964년의 5천만 원의 예산은 당시 일개 대학병원 수준에도 미치지 못했다(표 1)[63,]. 한 결핵전문가가 계산한 결핵관리비용은 “격리치료에만 112억 원, 재가(在家)치료 비용도 5억 원”이었으므로, 국가예산과의 격차는 상당하였다[64,]. 정부도 보건사회백서를 통해 대한결핵협회, WHO, UNICEF 등 국내외 원조를 통해 예산 부족에 해결할 수밖에 없는 예산부족 상황을 인정하고 있었다(보건사회부, 1964: 67).

1953년부터 1964년까지 결핵관리에 사용된 예산(단위: 원, 달러)

Table 1. Anti-tuberculosis management budget from 1953 to 1964

보건예산 부족은 국가 결핵치료의 방향성을 결정짓는데 주요 원인이기도 했다. 정부가 격리나 입원치료 보다는 보건소를 통한 통원치료 쪽으로 방향을 결정한 이유도 이 때문이었다. 여기에는 WHO의 권유가 작용했다. WHO는 한국을 저개발국가로 분류하였고, 예산이 적게 드는 통원치료 위주의 결핵관리 정책을 권장했다[65]. 그러나 투약을 위주로 한 통원치료로는 결핵의 빠른 퇴치를 기대하기 어려웠다.

정부가 “10만 결핵등록사업”을 우선적으로 시작한 것은 단지 결핵환자 발견에만 목적을 둔 것은 아닐 것이다. 최종적인 사업의 목적은 철저한 치료를 통해 결핵을 퇴치하는 것이었을 것이다. 결핵관리의 1차기관이었던 보건소는 강력한 치료기능을 제공할 필요가 있었다. 그러나 보건소를 통한 치료는 불충분했다. 치료기능이 동반되지 못한 등록사업은 결핵환자를 단순히 관리한다는 것 이외에 다른 의미를 두기 어려웠다. 이런 원인에는 보건소의 치료 역할을 소극적으로 만든 정부의 정책에 있었다고 볼 수 있다. 당시 정부는 보건소의 역할이 치료보다는 예방 중심으로 가야 한다고 판단하고 있었다[66].

대한결핵협회에 속해 있던 결핵관리의사들은 정부의 예방 위주의 정책으로는 결핵퇴치가 어렵다고 판단했다. 이는 WHO의 저개발국가식 통원치료 정책을 반대하는 것을 의미했다. 부족한 국가의 치료기능을 민간의료의 힘으로 대신하고, 정부는 재정을 보조하여 운영하도록 주문했다. 각 시도에도 결핵병원을 신축하고, “서울 메디칼센타(현 국립중앙의료원)”을 국립중앙 결핵병원으로 만들어 치료중심병원을 만들 것을 요청했다. 통원치료에 투입되는 비용을 줄이고, 입원, 격리치료에 예산을 투입하여 치료의 패러다임을 바꾸려고 하였다. 안정적인 결핵예산 확보를 정부에 요구했다. 예산을 위해 장기적인 결핵관리를 위해 결핵만을 위한 법률의 필요하다고 주장했다[67]. 결핵환자를 직접 진료했던 임상의(臨床醫)의 입장에서 볼 때, 예방 중심의 보건소를 지향한 당시의 정부 판단은 받아들이기 어려운 상황이었다.

정부도 예방위주의 결핵관리를 고수할 수밖에 없었던 나름의 이유는 있었다. WHO의 지원을 받고 있었던 정부가 통원치료를 권장한 WHO의 의견을 거스르기에는 부담이 있었을 것이다. 또한, 1960~70년대 중앙정부의 예산 배정 순서를 볼 때, 정부가 결핵관리에 필요한 막대한 비용을 짧은 시간에 마련하는 것은 불가능에 가까웠다. 실제 1970년대 말까지도 보건사회부 예산은 전체 예산의 2%를 넘지 못했다(이은희, 2016: 224). 더욱이 예산 의결권이 있는 국회의원 중 보건 분야의 전문가는 극소수였다.

그러나 대한결핵협회의 전문가들과 보건사회부 공무원, 일부 국회의원은 꾸준하게 결핵예산 확보에 대한 의견을 공유하였고, 결핵만을 위한 법 제정 논의가 본격화되었다[68].

3. 1968년 이후: 예산확보에 따른 보건소의 발전과 한계

1) 결핵예방법의 제정과 보건소의 발전

1968년부터 시행된 「결핵예방법」69)은 결핵예산 확보를 통해 정부의 결핵사업을 한 단계 격상시킨 계기였다. 이 법률은 결핵예방을 위한 독립된 법이 필요하다는 민간과 정부의 공감대로부터 비롯되었다(대한결핵협회, 1998: 623). 대한결핵협회에서는 “결핵예방법 추진위원회”를 결성하고 세부 법안을 제작하였다. 추진위원들은 결핵예방법으로 달성해야 할 목표를 ① 결핵박멸, ② 결핵예산 증가, ③ 국민재산 피해 방지에 두었다. 의사 출신 국회의원이었던 민병기(閔丙琪)는 대한결핵협회의 협조를 얻어 법안을 발의하였다. 과다한 국가 재정지출을 우려한 보건사회부의 반대에 부딪히기도 했으나 큰 무리 없이 통과되어 시행되었다[70].

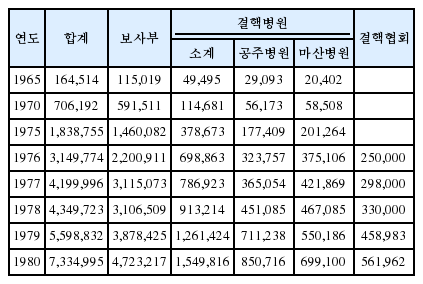

「결핵예방법」은 전문 45조 부칙으로 구성된 법으로 「전염병예방법」에서 세부적으로 명시하지 못한 결핵관리에 대한 사항을 명문화한 법이었다. 이 법은 결핵관리 예산을 확보하여 1960년대 초반부터 제기되어 온 고질적인 보건소의 문제였던 인력과 장비, 치료약제 공급 등을 해소할 수 있는 근거가 되었다[71,]. 법 시행 이후의 결핵 예산은 1965년에 비해 5배 이상으로 증가했다[72,]. 1976년의 결핵 관리비용은 30억 원을 넘기며 큰 폭으로 늘어났다(표 2)[73].

1962~1980년 연도별 결핵관리 사업비 투자실적(단위: 천원)

Table 2. Annual costs of anti-tuberculosis management from 1962 to 1980

결핵예산의 확보는 보건소 예산 증가로 이어졌다. 결핵을 관리할 보건소의 인력도 추가로 확보가 가능해졌다. 실제 1970년에는 200명의 동(洞) 결핵관리요원이 추가로 확보되었다(보건사회부, 1981: 51). 1973년 자료에 따르면 요원 확보에 필요한 인건비는 보건사회부에 배정된 전체 결핵사업비 중 30%에 해당할 정도로 비중이 컸다(대한결핵협회, 1974: 48). 결핵요원의 확보는 보건소의 환자 추구관리를 원활히 진행할 수 있는 발판을 마련했다.

증가된 예산은 대한결핵협회에도 투입되었다. 1976년의 2억 5천만 원의 지원을 시작으로 그 액수는 점차 늘어갔다(표 2). 크리스마스씰 판매사업이 허가제로 바뀌면서 대한결핵협회의 예산은 줄어들기 시작했는데, 정부예산의 투입으로 협회의 운영은 유지될 수 있었다[74]. 이러한 정부의 지원은 민간단체 보조의 의미를 넘어선, 결핵관리의 주체가 민간에서 정부로 이동하는 것을 의미했다(대한결핵협회, 1989: 563). 이로써 사업 초기에 민간단체 위주였던 결핵사업은 역전되었다.

「결핵예방법」은 예산뿐 아니라 다양한 결핵사업에 동력을 제공하였다. 특히 다음의 주요 법 조항은 건강검진과 예방접종, 결핵시설 확충에 영향을 주었다.

제4조 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 보건사회부령이 정하는 바에 의하여 그 사업주·학교장 또는 시설의 장은 년 1회 이상 건강진단을 실시하여야 한다.

제12조 출생아에 대하여는 보건사회부령이 정하는 바에 의하여 출생 후 1년 이내에 결핵예방접종을 실시하여야 한다.

제28조 보건사회부장관은 필요하다고 인정할 경우에는 서울특별시장·부산시장 또는 도지사나 시장·군수에게 시·도·군립병원에 결핵과를 설치하게 하거나 독립된 결핵병원을 설치할 것을 명령할 수 있다.

제4조에서 보듯이 법의 명칭이 「결핵예방법」임에도 불구하고 “결핵검진” 대신 “건강검진”이라는 용어를 사용하였다. 이는 결핵과 함께 다른 질병까지 예방하고자 했던 의도가 있음을 짐작할 수 있다. 이 조항으로 인해 근로자, 학생 교직원, 비영리단체 수용자, 직원, 교도소, 공무원 등이 연간 1회의 흉부 엑스레이를 포함한 건강검진을 받을 수 있게 되었다. 검진을 받지 않으면, 학교나 기관의 대표는 처벌받아야 했으므로, 좋든 싫든 사람들은 1년에 한 번씩 엑스레이를 찍어야 했다. 이러한 건강검진이 주로 보건소를 통해 이루어졌으므로 결핵환자의 발견과 추구관찰은 쉽게 이루어질 수 있었다.

제12조는 신생아가 의무적으로 BCG 예방접종을 받게 하는 조항이었다. 이전에는 보건소 또는 학교보건소를 통해 학생 때 이루어지던 BCG 예방접종이 생후 1년 이내인 신생아 시기로 앞당겨지게 되었다. 예방접종의 시기가 당겨지면서 사망률이 높았던 소아결핵은 점차 서서히 자취를 감추었다.

전국에 국·공립 결핵요양시설도 법률에 따라 확충될 수 있었다[75]. 1965년 1,206개였던 국·공립 결핵 병상 수는 1970년 1,950개로 늘어났다. 국·공립 결핵병원은 특별한 이유 없이 보건소에서 요청받은 환자의 입원을 거절하지 못하도록 하는 조항도 포함되면서 보건소의 치료기능을 보완을 기대할 수 있었다.

2) 보건소의 치료 개선과 한계

「결핵예방법」 시행 이후 보건소는 결핵의 진단 및 등록사업, 2차 결핵약을 포함한 처방 개선, 예방접종의 확대 등의 사업을 전개했다. 이를 바탕으로 결핵 치료기관으로서 그 입지를 확고히 하게 되었다. 1970년대의 한 조사에서 전국 활동성 결핵환자의 절반 이상은 보건소에서 치료받고 있다고 보고했고, 보건소에서 치료받는 환자 수도 민간 병의원에서 치료받는 환자보다 많았다(보건사회부 외, 1990: 35). 보건소에 등록된 결핵환자 수도 점차 증가하여 1975년에는 18만 여명으로 최다를 기록했다(표 3)[17.

1962년 이후 보건소에 등록된 결핵환자 현황(단위: 명)

Table 3. Status of Tuberculosis Registry in Public Health Centers after 1962

「결핵예방법」으로 확보된 예산은 보건소 처방약물의 수준을 상승시켰다. “리팜핀”, “에탐부톨” 등의 2차 결핵약이 보건소에서 처방되기 시작했다. 특히 “리팜핀”은 1966년부터 사용되기 시작한 항생제로 결핵균의 번식을 차단하는 강력한 약물이었다[77]. 기존에 사용하던 “이소나이아지드”와 함께 처방될 경우, 치료효과와 내성 발생을 크게 줄일 수 있는 획기적인 약물이었다.

2차 결핵약의 사용은 치료 효과와 치료 가능한 환자의 범위를 확장시킬 수 있었다. 1차 약물의 병합요법으로 1년 이상 걸렸던 치료기간은 9개월로 감소했다(보건사회부, 1981: 51). 치료기간의 단축은 지쳐있던 환자들에게 희망을 주며 완치율을 높힐 수 있는 토대를 마련했다. 2차 결핵약은 내성환자에게도 효과를 보이며, 보건소에서 내성환자의 치료를 시작할 수 있는 길을 열었다[78].

보건소 스스로도 다른 기관과의 연계를 통해 자신의 약점을 극복하려 했다. 경산군 보건소는 같은 지역의 의과대학인 경북대학교로부터 교수 인력을 지원받아 결핵관리를 강화하려고 노력했다. 이들 교수진은 보건소 관할 면에 파견근무를 하며 결핵의 치료와 예방, 검사 등을 시행했다[79,]. 충무시 보건소는 개인의원에 다니는 결핵환자가 보건소에 쉽게 등록될 수 있도록 개업의사와의 협력에 노력하였다. 실제 충무시 보건소에 등록된 20%의 환자는 민간병원을 통해서 신고를 받은 환자였다[80].

정부도 기존의 보건관리망을 강화할 목적으로 “제2차 결핵관리 5개년 계획”을 수립하였다. 이 계획은 당시 제2차 경제개발 5개년 계획의 일환으로 추진되었다(대한결핵협회, 1998: 563). 이 계획은 정부의 결핵사업을 재강화하는 것에 목적을 두었다. “5년 이내에 보건소에 25만 명의 환자를 등록하도록 할 것”, “기존의 보건소 치료를 강화를 목적으로 보건소에 방문하는 50% 이상의 환자가 두 가지 이상의 약물로 치료받을 수 있도록 할 것” 등을 주요 과제로 포함하였다. 아직 엑스레이 검사 장비를 갖추지 못한 보건소에 장비를 배치하도록 했고, 이동검진차를 증설하여 연간 200만 명이 검사를 받을 수 있도록 하였다.

그러나 보건소의 분명한 성과에도 불구하고 몇 가지 한계점을 드러냈다. 첫째, 보건소에 등록된 환자의 완치율이 낮았다. 1967년의 보건소 결핵 완치율은 겨우 24.5%에 그쳤다(대한결핵협회, 1998: 701). 저조한 완치율은 처방 약물의 종류에 의한 것이기 보다는 보건소의 환자 관리의 부실과 관련이 깊었다. 보건소 처방의 개선이 이루어지고 난 뒤인 1980년대에도 완치율은 30% 초반에 머물렀기 때문이었다. 언론 보도조차 보건소에 등록한 환자 4명 중 1명 정도만 제대로 된 치료를 받고 있다고 보도했고, 심지어 서울 시내의 한 보건소에서 등록환자의 52%는 한 번도 치료받지 못했다고도 하였다[81]. 이는 보건소에서 치료를 지속하지 못하는 환자가 그만큼 많았다는 것을 의미했고, 보건소의 관리 대처가 미흡했다는 방증이기도 했다.

전국의 결핵환자 중 일부분의 환자만 보건소에 등록되어 있던 것도 커다란 문제였다. 1975년 결핵실태조사에서 결핵균을 배출하는 활동성 환자는 23만여 명이었는데(대한결핵협회, 1998: 676), 실제는 이보다 두 배 정도 많은 46만 명 정도가 있었을 것으로 추산할 수 있었다[82]. 그러나 보건소가 파악하고 있던 환자는 겨우 15만 명으로 겨우 30% 정도였다. 등록되지 않은 결핵환자의 다수는 민간병원이나 약국에서 치료를 받았을 것으로 추정되었으나, 이에 대한 정확한 조사가 없었으므로 활동성 환자의 일부는 지속적인 감염원(感染源)이 되었을 것으로 짐작된다.

3) 도시 결핵문제와 보건소에 대한 부정적 인식

지속적인 결핵사업으로 폐결핵 유병률은 1965년 5.1%에서 1970년 4.1%로, 1975년에는 3.3%로 감소했다. 그러나 서울 등 도시의 결핵환자는 감소폭이 적었다. 도시의 결핵환자가 많았다는 사실은 결핵실태조사에 잘 나타나 있었는데, 도시는 농촌보다 약 1% 정도 높은 유병률을 보였다. 도시 중에서는 서울이 으뜸이었다(대한결핵협회, 1998: 538). 서울의 각 구(區)마다 등록된 결핵환자는 2,000여 명 정도였고, 보건소에는 매일 400명 정도가 방문하였다. 그러나 당시까지 보건소의 결핵관리요원이 모두 배치되지는 못해 충실한 진료나 복약을 기대하기 어려웠다[83]. 게다가 도시의 특성상 유동인구가 많았고, 이웃 간 왕래도 적었으므로 가정방문 사업이 농촌처럼 효과를 보지 못했다. 도시의 보건소는 결핵환자를 감당하기 곤란한 지경이었다.

도시 결핵문제의 원인 중 하나는 경제발전과 관련된 인구집중이었다. 이촌향도(離村向都)한 노동자들은 서울 변두리의 판자촌 등 열악한 환경에서 거주했다. 장시간 노동으로 인해 이들의 면역력은 낮아졌고, 결핵에 쉽게 걸렸다(고용노동부, 2002: 300). 결핵 판정을 받은 노동자는 정직이나 해고를 당했기 때문에 증상이 있어도 이를 숨겼다(고용노동부, 2002: 151). 보건소에 가고 싶어도 장시간 노동으로 인해 시간을 마련하지 못한 예도 있었다. 실제 서울의 청계천 주변 판자촌에는 폐결핵환자가 많았다(최인기, 2012: 43).

격리병원 주변에 생긴 무허가 결핵환자촌도 도시의 결핵을 만성화시키는 하나의 원인이었다. 서울시립 서대문병원[84,]은 결핵환자의 입원치료를 위한 무료 격리병원이었다. 대기 환자가 많아 입원 기간의 제한을 두었는데, 결핵 완치와 상관 없이 최대 1년 6개월까지만 입원할 수 있었다. 기간이 만료되면 퇴원이 강요되었다. 마땅히 거주할 곳이 없던 가난한 퇴원자들은 병원 앞에 판잣집을 짓고 마을을 만들었다. 서대문병원 주변에만 150가구, 300여 명의 환자촌이 만들어졌다. 중증환자가 대부분이었지만 보건소의 무료 약품이 유일한 선택지였다. 무허가 환자촌의 또 다른 문제는 결핵에 걸리지 않은 빈민들이 환자촌으로 유입되는 것이었다. 환자촌의 월세가 다른 곳보다 훨씬 저렴하여 결핵에 걸리지 않은 빈민까지 결핵에 노출되었다. 그러나 보건소나 정부의 적극적인 해결책은 제시되지 않았다[85].

보건소의 노력에 비해 치료기관으로서의 대국민 평가는 박했다. 결핵환자의 70%는 보건소보다 민간병원에서 치료받고 싶어 했다. 결핵에 걸리면 가장 먼저 보건소를 찾겠다는 응답은 겨우 15% 정도였다. 보건소에서 무료로 결핵을 치료하고 있다는 사실을 모르는 국민도 30% 이상이었다[86,]. 보건소 환자를 대상으로 한 다른 조사는 그 이유를 잘 설명하고 있었다. 보건소는 결핵 진단이 내려지면 증상이나 어떠한 기준과 상관없이 맹목적으로 가장 값싼 “이소나이아지드”만 처방한다고 생각했다. 또한 완치 받지 못하고 명부에서 누락되는 활동성 환자를 관리하지 않는 보건소의 행태에 대해서도 불만이 많았다. 사람들은 보건소에서 외과적 수술 등 더 나은 치료를 받기 원했다[87].

환자 수기나 투병기에도 보건소의 부정적인 인식은 잘 드러나 있다. 보건소에 대한 공통적인 불만은 보건소가 너무 멀다는 것이었다. 환자들은 투약을 위해 일주일에 한두 번 꼴로 방문해야 했는데, “20리나 떨어진 보건소에 교통편도 없어 걸어 다니는 것이 상당히 어려운 일”이라고 회고하였다[88,]. 보건소 진단이나 치료를 의심하기도 했다. 보건소 약이 병원약보다 효과가 떨어지거나, 부작용이 더 심하다고 생각했다[89,]. 실제 약효에는 차이가 없었으나, “공짜 약이 약효가 떨어진다는” 막연한 의심이 환자들 사이에 퍼져있었다. 보건소에서 받은 검사결과를 믿지 않는 일도 있었다. 1970년대 보건소는 비용이 많이 드는 엑스레이보다 가격이 저렴하고 확진율이 높은 객담검사의 비중을 늘려가고 있었다(대한결핵협회, 1998: 575). 그러나 환자들은 병변이 뚜렷하게 보이는 엑스레이 필름에 비해 객담검사 결과를 쉽게 믿지 못했다[90,]. 보건소는 치료비가 떨어지면 마지막으로 가는 치료기관으로 생각하는 이들도 상당수 있었는데, 실제 종합병원에서 먼저 치료를 받다가 경제 사정이 어려워지면 보건소로 옮겨 치료를 받는 환자가 상당수 존재했기 때문이었다[91].

4. 맺음말

보건소는 1960년대 초에 형성된 ‘헬쓰-넷트’라는 결핵관리조직의 핵심 기관이었다. 정부는 보건소를 통해 “결핵환자 10만 등록사업”을 전개했다. 이는 보건소의 사업 중 가장 활발하게 전개되었다. 민간단체의 협조를 얻은 등록사업은 실효를 거두었다. 등록과 동반된 치료사업도 사망환자 감소에 영향을 주긴 했으나, 초기에는 예산부족의 한계가 있었다. 1960년대 후반 「결핵예방법」의 제정으로 결핵관리예산이 확보될 수 있었다. 예산의 증가로 보건소는 최신의 결핵처방을 실시할 수 있었다. 개선된 처방은 치료 기간을 단축시켰고, 건강검진과 예방접종이 법적으로 보장되며 결핵 유병률은 감소하였다. 현재와 같은 결핵환자의 본격적인 감소는 1980년대 이후에 이루어졌는데, 여기에는 보건소의 결핵관리와 함께 6개월 단기화학요법(대한결핵협회, 1998: 800), 의료보험제도의 전국민 혜택[92] 등이 복합적으로 작용한 결과라고 볼 수 있겠다.

보건소의 결핵활동은 이러한 성과에도 불구하고 명확한 한계점을 노출했다. 보건소의 낮은 완치율은 치료기관으로서 보건소의 한계를 극명하게 보여준 것이었다. 등록 및 무료치료사업에서 값싼 1차 결핵약에만 의존한 것이 하나의 원인이었다. 활동성 환자의 절반도 관리하지 못했던 사실 또한 보건소가 국가의 결핵을 전반적으로 관리했다고 보기 어려운 또 다른 이유다. 비록 등록사업은 성공했지만, 환자를 추구관리하는 역할까지 성공을 거두었다고 하기는 어렵다. 이는 예산부족과 함께 결핵관리요원의 열악한 근무 여건 등이 다양한 원인이 영향을 주었다고 볼 수 있다. 빈민촌이나 무허가 결핵환자촌 등 도시와 관련된 결핵관리에도 허점이 있었다. 특히 무허가 환자촌의 경우는 질병의 예방을 통해 국민의 보건향상을 꾀한다는 보건소의 목적을 달성하지 못한 사례라고 볼 수 있다.

장기간의 잠복기와 치료기간으로 인해 결핵은 다른 전염병과 달리 예방 위주의 관리로는 퇴치가 불가능한 질병이었다. 전 국민의 5%가 활동성 결핵환자였던 당시 상황에서 보건소는 좀 더 적극적인 관리와 치료기능을 제공해야 했다. 그러나 당시 한국의 사회·경제적인 상황을 고려해 볼 때, 보건소의 결핵활동이 제한적이었던 것은 어찌 보면 당연한 결과였다.

Notes

2010년 「전염병예방법」이 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」로 개정되면서 공식용어는 “감염병”으로 바뀌었다. 그러나 이 글에서는 독자의 이해를 돕기 위해 과거 용어인 “전염병”을 사용하였다.

대한결핵협회, 「한국에 태어난 결핵환자를 위하여」, 『보건세계』, 1958년 8월호, 38쪽.

윤유선, 「대한민국의 결핵현상의 제난관」, 『결핵』 1 (1954), 52-54쪽.

세계보건기구(WHO)가 집계한 결핵 유병률은 국내 통계보다 항상 높게 측정되고 있다. 그 이유는 결핵 통계방식이 서로 다르기 때문이다. 국내 통계는 국가 결핵 감시자료의 수치를 직접 활용하지만, WHO의 통계는 국가 간 결핵관리시스템의 수준이 크게 다른 점을 고려해 각국으로부터 수집한 통계의 정확도 및 국가별 경제수준 등에 따른 추정 단계를 거치기 때문이다. 「결핵발생률 OECD 1위 국가의 위엄?…WHO 신뢰 못받는 한국 결핵통계」, 『라포르시안』, 2014년 11월 20일.

「국민 30% ‘잠복 결핵 감염자’… 2주 이상 기침 땐 의심해보세요」, 『서울신문』, 2019년 6월 2일.

Kim K, Park BS, “Infrastructure-building for public health : The World Health Organization and tuberculosis control in South Korea, 1945-1963,” Korean Journal of Medical History 28-1 (2019), p. 127.

예방의료에 치우친 미국식의 보건소 기능을 도입하는 바람에 한국의 공공보건의료가 상대적으로 쇠퇴하게 되었다고 지적하였다. 정통령, 「미국 지역보건소의 도입과 전개 과정」, 서울대학교 석사학위논문, 2005, 2-3쪽.

대한결핵협회, 『한국결핵사』, 1998; 박윤재, 「조선총독부의 결핵 인식과 대책」, 『한국근현대사연구』 47, 2008; 최은경, 「일제강점기 조선총독부의 결핵 정책(1910 –1945): 소극적 규제로 시작된 대응과 한계」, 『의사학』 22-3, 2013; Kim K, Park BS, ‘Infrastructure-building for public health : The World Health Organization and tuberculosis control in South Korea, 1945-1963’, Korean Journal of Medical History, 28-1, 2019; 박지영 「통계와 식민의학: 식민지 시기 조선인 결핵 실태를 둘러싼 논란을 중심으로」, 『의사학』 28-2, 2019.

이 단체들은 대한결핵협회(Korean National Tuberculosis Association)로 통합되며, 그 활동 범위를 점차 넓혀갔다. 『한국결핵사』 (서울: 대한결핵협회, 1998), 360쪽.

대한결핵협회, 「눈부신 보건교육사업, 국립중앙보건소편」, 『보건세계』, 1958년 8월호, 73쪽.

국립중앙결핵원은 한미재단의 후원으로 서울 중구보건소의 일부를 빌려서 설립된 정부의 결핵관리사업의 중심기관이었고, 대만의 “결핵방치원”을 모델로 한 것이었다. 환자진료와 함께 보건교육, 요원훈련, BCG 예방접종, 집단검진, 결핵실태조사 등의 업무도 실시하였다. 대한결핵협회, 「결핵대책 어제와 오늘」, 『보건세계』, 1962년 2월호, 26쪽.

대한결핵협회, 「한국의 결핵대책 어디까지 왔나」, 『보건세계』, 1974년 11월호, 11-12쪽.

Kim K, Park BS, “Infrastructure-building for public health : The World Health Organization and tuberculosis control in South Korea, 1945-1963,” Korean Journal of Medical History 28-1 (2019), p. 118.

「질병극복 5개년계획」, 『동아일보』, 1966년 6월 27일.

육군 의무감 출신의 의사로, 1961년 7월부터 1963년 12월까지, 1966년 4월부터 1969년 10월까지 총 두 차례 보건사회부장관을 재임하였다.

대한결핵협회, 「새로운 결핵대책」, 『보건세계』, 1962년 8월호, 38-39쪽.

대한결핵협회, 「새로운 결핵대책」, 『보건세계』, 1962년 8월호, 38쪽.

개정된 「보건소법」은 보건소 설치구역의 설정, 업무나 사업의 내용이 일본의 「지역보건법(地域保健法)」과 상당히 유사하다. 廣畑 弘, 「地域保健の現状と課題. ―特に保健所の活動について―」, 『京府医大誌』 122 (2013), 679-686쪽.

대한결핵협회, 「힘에 겨운 보건사업. 함평보건소의 경우」, 『보건세계』, 1962년 12월호, 40쪽.

「보건소법」에 의하면 보건소는 시도지사의 명령에 따라야 했다. 대한결핵협회, 「결핵환자 등록의 애로와 그 현실적 타개책」, 『보건세계』, 1962년 11월호, 41쪽.

대한결핵협회, 「항결핵사업의 강화책」, 『보건세계』, 1960년 7월호, 70쪽.

대한결핵협회, 「결핵대책의 재검토」, 『보건세계』, 1960년 9월호, 39쪽.

대한결핵협회, 「1955년의 전망-결핵대책의 새로운 방향」, 『보건세계』, 1955년 1-2월호, 10-11쪽.

보건사회부 제3177호. 1962년 6월 21일.

대한결핵협회, 「보건소의 활동상황」, 『보건세계』, 1968년 3월호, 39쪽.

대한결핵협회, 「보건소를 어떻게 이용할 것인가」, 『보건세계』, 1966년 2월호, 42-43쪽.

공의는 연 2회의 가정방문을 통해 가정구료, 생활지도, 가족관리, 면접교육을 하였다. 「결핵환자 등 등록케」, 『동아일보』, 1962년 5월 10일.

만 45세 미만의 의사는 모두 보건사회부에 신고하여야 했다. 정부는 일부 선발 과정을 거쳐 303개의 무의촌에 2년 동안 공의를 배치했다. 첫해인 1962년에는 총 3차에 걸쳐 의사를 동원했으며, 1차 동원으로 697명의 의사가 동원되었다. 이들 중 439명은 무의촌에, 258명은 의사가 부족한 공공기관 및 지방 의료시설에 배치되었다. 「의료법」, 1962년 3월 20일 시행.

「함흥차사 벽촌의 공의. 경남 남해군 서면의 현황」, 『동아일보』, 1962년 7월 30일.

이 같은 원인은 공의에게 지급된 보수가 개업의보다 부족했기 때문이었다. 공의는 매월 7만 환을 국고에서 보조받고, 병원 개설시 20만 환의 보조금을 지급 받을 수 있는 보상책이 있었으나, 충분하지 못했다. 「보사부서 5명에 면허취소」, 『경향신문』, 1962년 8월 11일; 「공의의 무의촌 배치와 그에 뒤따라야할 대책」, 『경향신문』, 1962년 4월 1일.

이주연, 「의료법 개정을 통해서 본 국가의 의료통제: 1950~60년대 무면허의료업자와 의료업자의 실태를 중심으로」, 『의사학』 19 (2010), 418-419쪽

「697명의 의사를 동원」, 『동아일보』, 1962년 5월 9일.

1952년 미국 관계단체와 유지들이 설립한 비영리적인 민간원조기관이었다. 국립중앙결핵원 설립에 재정적인 원조를 했으며, 결핵관리 및 공중보건의 교육을 위해 의사를 비롯하여 간호사, 보건관계자들의 유학주선, 장학금 지원 및 선박여비를 제공하였다. 「우리의 은인 러스크박사와 한국의 의학계」, 『의사시보』, 1958년 12월 15일.

1차 결핵약에는 이소나이아지드(isonicotinic acid hydrazid, isoniazid), 파스(paraminosalicylic acid, PAS), 스트렙토마이신(streptomycin, SM)이 있었다.

「결핵·나환자 치료에 새 조치」, 『경향신문』, 1962년 3월 19일.

“이소나이아지드”는 현재에도 결핵 1차 치료에 중심이 되는 약물이다. 이원영, 「소위 1차 항결핵제」, 『대한내과학회잡지』 17 (1974), 894쪽.

대한결핵협회, 「새로운 결핵대책」, 『보건세계』, 1962년 8월호, 39쪽.

무료필름이 없어 적자 보전을 위해 환자에게 수수료를 받는 보건소도 있었다. 이러한 현상은 보건사회부에서 무료 엑스레이 필름을 진단용이 아닌 기존 환자의 경과관찰용으로 만 배급했기에 발생한 문제였다. 대한결핵협회, 「결핵환자 등록의 애로와 그 현실적 타개책」, 『보건세계』, 1962년 11월호, 36쪽.

앞의 글, 33-34쪽.

진단에서부터 투약까지 5회 정도 보건소를 방문해야 했다. 엑스레이 검사에 한 번, 3일 후 결과를 확인하기 위해 다시 방문했다. 엑스레이 양성 판독 시 객담검사를 위해 세 번째 방문해야 했고, 다음 날 객담검사 결과를 들으러 방문하였다. 최종 등록을 하더라도 치료약을 일정 요일에만 나누어주었기 때문에 약을 받으러 다시 보건소에 나와야 했다.

대한결핵협회, 「보건소의 활동상황」, 『보건세계』, 1968년 3월호, 38쪽.

정부는 이들의 급여를 감당할 여력이 없어 대한결핵협회가 요원의 배치와 보수 지급을 담당했다. 따라서 이들의 신분은 공무원이 아닌 계약직 직원이었다.

결핵관리요원이 보건소에 배치된 이유는 UNICEF로부터 약품 원조를 받으면서 그들이 내세운 조건 때문이었다. UNICEF는 무료원조의 조건으로 환자에게 진행되는 투약 과정과 복용 여부를 확인하는 인력의 배치를 요구했다.

보건소에는 먼저 시작된 가족계획사업을 담당한 가족계획요원이 있었다. 대한결핵협회, 「결핵관리의 공동광장」, 『보건세계』, 1964년 2월호, 55쪽.; 「결핵관리 1년에서 다시 내일을 본다」, 『보건세계』, 1964년 6월호, 14-15쪽.

대한결핵협회, 「광산군 보건소 결핵관리요원」, 『보건세계』, 1987년 5월호, 33쪽.

이관희 외, 「폐결핵통원치료에 수반되는 제반문제 –가정방문을 중심으로」, 『결핵』 3 (1956), 155쪽.

객혈 등의 증상이 있어도 10년 동안이나 진료를 받지 않은 사람도 있었다. 대한결핵협회, 「폐절제 회복자들은 말한다」, 『보건세계』, 1960년 6월호, 42쪽.

대한결핵협회, 「구료치료와 자비치료」, 『보건세계』, 1967년 1월호, 22쪽.

애초에 등록사업 인원을 10만 명으로 결정한 것도 정부가 확보할 수 있는 “이소나이아지드”의 확보물량이 10만 명분이었기 때문이었다. 대한결핵협회, 「결핵환자 등록의 애로와 그 현실적 타개책」, 『보건세계』, 1962년 11월호, 38쪽.

민기식 외, 「폐결핵 치료 통계에 나타난 중요한 문제에 관하여」, 『결핵』 5, 1958, 80-81쪽.

대한결핵협회, 「지역사회의 결핵관리사정」, 『보건세계』, 1965년 7월호, 50쪽.

대한결핵협회, 「도시와 농촌 결핵관리」, 『보건세계』, 1966년 10월호, 51쪽.

약사의 수가 모자라자 최소한의 의약품 혜택이라도 주기 위해 정부는 각 시, 읍면에 의약품 판매업자가 약국을 개설할 수 있게 하였다.

대한결핵협회, 「약사가 알아야 할 결핵지식」, 『보건세계』, 1962년 8월호, 35쪽.

당시 1년간 치료비는 50~100만 환이었다. 한국은행 경제통계시스템 내 “화폐가치계산” 이용(http://ecos.bok.or.kr/).

대한결핵협회, 「보건소와 결핵관리(도시)」, 『보건세계』, 1965년 2월호, 41-42쪽.

김기호 외, 「보건소 결핵환자 치료에 관한 평가조사보고」, 『결핵 및 호흡기질환』 16 (1969), 51쪽

입원 결정 시 2개월 치의 치료비를 선납해야 했기 때문이었다. 대한결핵협회, 「지역사회의 결핵관리사정」, 『보건세계』, 1965년 7월호, 48-49쪽.

대한결핵협회, 「공의배치이후의 벽촌을 가다」, 『보건세계』, 1962년 11월호, 77쪽.

인태(人胎), 즉 사람의 탯줄을 말하며 주로 남자아기의 것을 사용하였다.

사망한 지 수십 년 지난 사람의 두개골(頭蓋骨)을 물에 넣고 끓인 것을 말한다.

대한결핵협회, 「결핵과 민간요법」, 『보건세계』, 1961년 3월호, 16쪽.

대한결핵협회, 「만성적 타성에서 탈피해야 한다」, 『보건세계』, 1966년 1월호, 21쪽.

대한결핵협회, 「우리나라 결핵예산은 얼마나 필요한가?」, 『보건세계』, 1964년 12월호, 22쪽.

대한결핵협회, 「우리나라 결핵관리의 재검토」, 『보건세계』, 1965년 1월호, 38쪽.

대한결핵협회, 「보건소와 결핵관리(도시)」, 『보건세계』, 1965년 2월호, 41쪽.

대한결핵협회, 「결핵예방과 현시점」, 『보건세계』, 1966년 5월호, 14쪽.

앞의 글, 14-20쪽.

「결핵예방법」, 1968년 1월 1일 시행.

「결핵예방법통과 국회보사위 일사천리로」, 『의사시보』, 1966년 9월 19일.

대한결핵협회, 「신년 결핵사업의 전망」, 『보건세계』, 1967년 1월호, 16쪽.

예산 중 50%는 통원치료에 사용되었다. 정낙진 외, 「1967년도 정부결핵관리사업보고」, 『결핵 및 호흡기질환』 15 (1968), 38-39쪽.

보건사회부, 『보건사회 : 1981년판』 (서울: 보건사회부, 1981), 62쪽.

대한결핵협회, 「결핵예방과 현시점」, 『보건세계』, 1966년 5월호, 14-20쪽.

이종찬, 「20세기 우리나라 보건정책과 제도: 사회사적 이해」, 『의사학』 8 (1999), 140쪽.

표 3에서 보듯이 1970년대 후반부터 등록환자 수는 증가하지 못하는데, 그 이유는 등록사업의 부진 보다는 완치로 인한 환자 수 감소가 영향을 준 것으로 생각할 수 있다. 보건사회부, 『보건사회 : 1981년판』, 61쪽.

John F. Murray, Dean E. Schraufnagel, and Philip C. Hopewell, “Treatment of Tuberculosis. A Historical Perspective,” Annals of the American Thoracic Society 12 (2015), p. 1754.

2차 결핵약의 병합요법은 「결핵예방법」 시행으로부터 10년 정도 후인 1979년부터 시작되었다.

대한결핵협회, 「사명감을 갖고 일하는 경산군보건소」, 『보건세계』, 1974년 9월호, 20-21쪽.

대한결핵협회, 「4년은 더 열심히 뛰자는 충무시보건소」, 『보건세계』, 1974년 7월호, 41쪽.

「결핵환자 치료소홀」, 『동아일보』, 1974년 8월 24일.

2002년 결핵신고율이 50% 정도로 추산된 것에 미루어 이 같은 수치를 예상할 수 있다. 홍순구, 「결핵 발생현황 및 국가관리대책」, 『대한의사협회지』 47, 2004, 374쪽.

대한결핵협회, 「결핵사업을 결산한다. 특집1 정부의 결핵사업」, 『보건세계』, 1974년 12월호, 13쪽.

전염병 격리병원이었던 “순화병원”에서 1964년 “서울시립 서대문병원”으로 개칭하였다. 450병상 중 400병상을 무료로 운영하였다.

「병원밖의 기생병실. 입원치료 외면에 결핵환자촌 이뤄」, 『동아일보』, 1974년 12월 6일.

정낙진, 「한국성인의 결핵에 관한 지식, 태도, 및 실천」, 『결핵 및 호흡기질환』 18, 1971, 22쪽.

홍순호, 「보건소에 등록한 결핵환자 관리에 관한 연구」, 『예방의학회지』 7, 1974, 189쪽.

대한결핵협회, 「제생의 길」, 『보건세계』, 1987년 5월호, 45-46쪽.

대한결핵협회, 「농촌형 보건소의 결핵관리. 전북결핵관리의사」, 『보건세계』, 1978년 12월호, 12쪽.

가래를 뱉는 객담검사 과정이 더럽다고 생각한 보건소 방문자들은 검사에도 비협조적이었다. 대한결핵협회, 「환자발견 30일 작전을 전개한 남원군 보건소」, 『보건세계』, 1974년 2월호, 39쪽.

대한결핵협회, 「젊은 날」, 『보건세계』, 1988년 9월호, 28쪽.

1970년대의 의료보험제도의 확립과 함께 1980년대 초의 지역의료보험제도의 시행은 전 국민이 의료보험제도의 혜택을 받을 수 있게 하였다.